江戸時代、秩父札所は、多くの江戸庶民の観音信仰巡礼の聖地として賑いをみせ、元禄期や文化文政期には1日に2~3万人もの人が札所を巡ったという記録もあります。

秩父札所巡りが江戸で流行した理由には、江戸~秩父の道程には関所が無いことや、比較的短い日数・費用で巡礼できることなどが挙げられますが、この時期に始まったとされる“出開帳(でがいちょう)”も、その人気の理由の1つとされています。

そして、この江戸の秩父札所総出開帳は、現代の東京においても、その名残を感じることができる場所があることをご存知でしょうか?

この記事では、江戸時代に行われた秩父札所の出開帳や、その名残りを現代においても感じられるスポットをご紹介します!

目次

秩父札所の「出開帳」とは?

そもそも「出開帳」とは、普段は拝むことの出来ない寺院の仏像や寺宝を他の土地へ持ち出し、一定期間、拝むことができるようにすることを言います。

秩父札所の江戸出開帳は、1678年(延宝6年)、札所20番・岩之上堂が積極的な布教活動による寺院再建を目指して行った出開帳をきっかけに始まったとされています。

その後も、札所18番(神門寺)・札所14番(今宮坊)・札所28番(橋立堂)・札所31番(観音院)・札所24番(法泉寺)などの各札所が、次々と単独で江戸へ出張し、出開帳を行いました。

出開帳が行われた場所、つまり秩父札所の出張先となった場所は、「湯島天神」(1719年)・「護国寺」(1764年n)・「浅草寺」(1782年)・「回向院」(1791)・「市ヶ谷八幡東園寺(※神仏分離令で廃寺)」などが記録として残されています。

参考記事:秩父札所

江戸・護国寺での秩父札所総出開帳

明和元年(1764年)8月には、秩父札所総出開帳が、江戸の護国寺(現在の文京区)で開催されました。“総出開帳“とは、各札所が単独で出開帳を行うのではなく、秩父札所34カ所が一致団結し、全札所の秘仏を出張で公開するというものです。

90日間に渡って行われた総出開帳は、“前代聞無の盛儀”とされ、第10代将軍・徳川家治の代理参拝者、諸大名・大奥女中・旗本、そして、一般庶民も参詣に訪れたと記録されています。ちなみに10代将軍・家治と言えば、“わいろ政治”で有名な老中・田沼意次を側用人に登用した人物ですね。

護国寺には、総出開帳の供養塔(『秩父札所三十四所総開帳供養塔』)が建立され、現在も、護国寺境内の裏側に立派な佇まいを見せています。

こちらがその供養塔。

よく見ると、秩父札所の文字が刻まれています。

供養塔は、護国寺の本堂の裏手、霊廟の横にあります。護国寺は、桜の季節がおすすめです。

護国寺へのアクセス

| 住所 | 〒112-0012 東京都文京区大塚5-40-1 |

|---|---|

| 拝観時間 | 9時から(12時から13時、閉堂)16時まで |

| アクセス | 東京メトロ有楽町線「護国寺駅」下車すぐ |

| 地図 |

秩父札所の出開帳にまつわるあれこれ

景清の牢破り(秩父札所26番)

札所26番・円融寺にある扁額で、県の指定文化財にもなっている『景清(かげきよ)の牢(ろう)破り』(作は、江戸中期の狩野派の絵師・烏山石燕)は、護国寺で行われた秩父札所の総出開帳で奉納されたものです。

奉納者は、田辺久作(江戸小石川宮下町)、野島権左衛門(江戸小石川五軒町)として名が記されています。

東京で感じることができる秩父札所を訪れてみよう!

現代においても、江戸で行われた秩父札所の出開帳の名残を感じることができる場所があります。

江戸東京博物館 ※工事のため2025年まで休館中

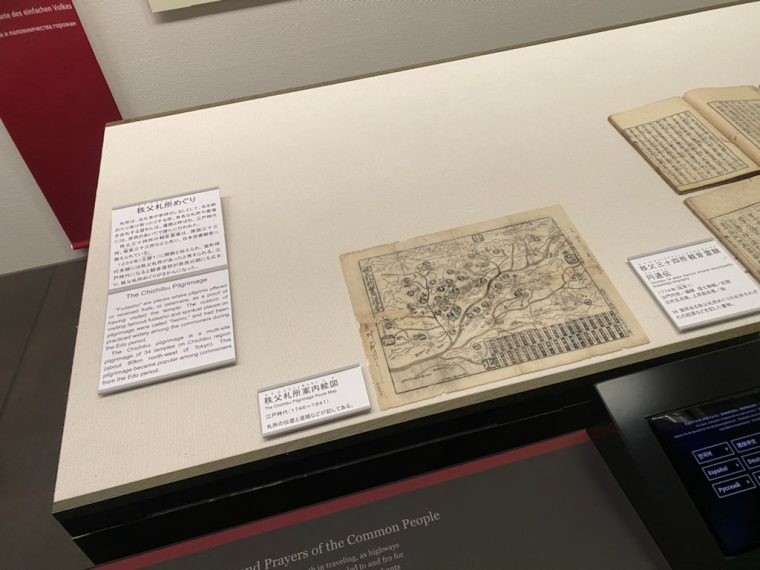

江戸東京博物館(東京都墨田区)にも、秩父札所に関する史料が展示されており、多くの江戸庶民が札所巡りのために秩父を目指したことが分かります。

ただし、江戸東京博物館は、令和4年(2022年)3月31日(木)から設備機器更新の大規模改修工事のために全面閉館しています。

再開は、令和7年度中(2025年)を予定しているとのことです。再開の際は、ふたたび秩父札所に関する史料を展示してほしいですね。

一葉観音(浅草寺)

浅草寺の本堂裏側には、秩父札所32番・法性寺のご本尊を模した『一葉観音』があります。吉原の遊女が息子を悼み、その願いによって造立されたものだとか。

浅草寺の本堂裏側には、秩父札所32番・法性寺のご本尊を模した『一葉観音』があります。吉原の遊女が息子を悼み、その願いによって造立されたものだとか。

出開帳と、この観音像に直接的な関係はないものの、秩父札所が浅草の人たちにとっても大切な場所であったことがわかります。

ちなみに浅草寺は、秩父札所と同じく日本百観音の1つ、坂東札所13番でもあります。札所としての浅草寺の魅力は、こちらの記事でご確認ください。(☞『坂東札所13番 金龍山・浅草寺、見どころや歴史を詳しく解説』)

(画像:一葉観音が見つめる本堂の裏側)

(画像:一葉観音が見つめる本堂の裏側)

尚、浅草寺では、現代でも秩父札所の総出開帳が行われています。2007年には、「中開帳」として、境内にある五重塔で総出開帳が行われました。これは、12年に1度に行われる「午年総開帳」のちょうど半分の6年目の開催であったため、「中開帳」と称した出開帳が行われました。

また、近年では、2023年3月に、日本百観音のイベント開催を記念した「百僧法要」として、秩父札所三十四カ所を含む百観音すべての僧侶が集まる法要が執り行われました。(☞関連記事:「日本百観音in東京に行ってきた【写真レポート付き】」を読む)

西国坂東秩父百番札所巡拝塔(宝搭寺)

江東区にある宝搭寺の境内には、「西国坂東秩父百番札所巡拝塔」と刻まれた石塔があります。宝暦8(1758)年、並木浅右衛門氏の奉納によるものであることが記されています。

江東区にある宝搭寺の境内には、「西国坂東秩父百番札所巡拝塔」と刻まれた石塔があります。宝暦8(1758)年、並木浅右衛門氏の奉納によるものであることが記されています。

宝搭寺は真言宗のお寺で、特に境内に安置されている「塩舐め地蔵」が有名です。この塩舐め地蔵は、もともとは近くの小名木川沿いにあったもので、昭和初期に宝搭寺に移設されました。小名木川を通る商人たちが商売繁盛を願って地蔵に塩をお供えしたことが、その名の由来となっています。

宝搭寺は真言宗のお寺で、特に境内に安置されている「塩舐め地蔵」が有名です。この塩舐め地蔵は、もともとは近くの小名木川沿いにあったもので、昭和初期に宝搭寺に移設されました。小名木川を通る商人たちが商売繁盛を願って地蔵に塩をお供えしたことが、その名の由来となっています。

まとめ

さて、今回は、江戸の秩父札所総出開帳について紹介しました。

秩父札所巡りが、何世紀もの時代を超えて現代まで受け継がれている理由には、江戸時代に行われた出開帳も大きく貢献していることでしょう。

「秩父までは遠出はできない」、「忙しくて秩父に行く時間がない」という方は、ぜひ東京で感じることができる秩父札所を訪れてみてはいかがでしょうか?