この記事では、秩父札所26番・円融寺(えんゆうじ)について、その歴史・見どころ・御朱印・地図・近隣の観光・宿泊施設について紹介しています。

円融寺は、本堂と奥の院とに分かれています。円融寺の本堂で御朱印をいただくことができますが、秩父観音霊場のご本尊は奥の院にまつられています。

円融寺の境内から、奥の院 岩井堂までは徒歩で約30分かかりますが、いかにも巡礼道らしい急こう配な山道をたどっていくこととなり、お遍路気分を味わうことができます。

目次

秩父札所26番・円融寺の歴史・由来

秩父札所26番 万松山 円融寺(ばんしょうざん えんゆうじ)は、15世紀末から16世紀初めに創建されたとされています。

秩父札所26番 万松山 円融寺(ばんしょうざん えんゆうじ)は、15世紀末から16世紀初めに創建されたとされています。

その後、秩父観音霊場の1つであった岩井堂が管理するお寺となったと伝えられています。

秩父札所26番・円融寺の御本尊

御本尊は、恵心僧都の作とされる聖観世音菩薩ですが、実際の造像時期は不明です。(写真は御前立)

御本尊は、恵心僧都の作とされる聖観世音菩薩ですが、実際の造像時期は不明です。(写真は御前立)

恵心僧都は、平安時代に浄土教を広めた学僧です。寺伝では、この地に巡錫に来た恵心僧都が自ら聖観世音菩薩を刻み、村人たちを促してお堂を建立させたといいます。

御本尊は、もともと本奥の院 岩井堂に安置されていたものですが、岩井堂は無人で山の上にあることから、現在は円融寺の本堂に納められています。

秩父札所26番・円融寺の見どころ

本堂

緑に囲まれた本堂は、江戸時代中期の建築。

緑に囲まれた本堂は、江戸時代中期の建築。

2019年より耐震のための工事が行われ、画像は2022年4月時点のものです。

境内の裏側は丘陵地帯になっていて、敷地内も、緑豊かな自然に囲まれています。

境内の裏側は丘陵地帯になっていて、敷地内も、緑豊かな自然に囲まれています。

「景清(かげきよ)牢破り」の扁額

円融寺の寺宝に、烏山石燕作の扁額「景清(かげきよ)牢破り」があります。

円融寺の寺宝に、烏山石燕作の扁額「景清(かげきよ)牢破り」があります。

烏山石燕は、江戸中期の狩野派の絵師で、題材になっている“景清“とは、平景清のこと。平安時代末期の源平合戦において源氏側に敗れ捕まるも、牢を破ったという逸話は、浄瑠璃や歌舞伎の演目として現代にも受け継がれています。

この扁額は、江戸時代の明和元年(1764年)に、江戸の護国寺で行われた秩父三十四観音総出開帳の際に奉納されたもの。埼玉県の文化財にも指定されています。

ちなみに「出開帳(でがいちょう)」とは、地方の有名寺院が、江戸などの都市に出て本尊を有料公開するイベントです。

奥の院 岩井堂

円融寺の境内から、奥の院・岩井堂までは約1.2㎞、徒歩では約30分ほどかかります。

円融寺の境内から、奥の院・岩井堂までは約1.2㎞、徒歩では約30分ほどかかります。

岩井堂は無人なので御朱印は円融寺でいただく必要がありますが、本来の観音霊場ということもあり、ぜひ岩井堂にも訪れてみましょう。

江戸時代中期の建立とされる朱塗りの観音堂は、舞台造りになっていて迫力があります。

昭和電工さんの敷地を通って、岩井堂へ

円融寺から岩井堂へ行く際は、途中、昭和電工という会社・工場の敷地を通っていく必要があります。

会社の守衛さんに「岩井堂にいきます」と声をかけ、岩井堂を目指しましょう。

岩井堂への石段

いかにもお遍路の巡礼道らしい石段は、300段以上!

いかにもお遍路の巡礼道らしい石段は、300段以上!

かなりの急こう配で、階段には苔が生えていることもあるので、足を滑らせないように注意が必要です。

手すりを使いながら、1段1段上がっていきましょう。

観音霊験記(秩父次郎重忠)

かつて、この霊場を保護したのは、秩父地方の豪族。秩父次郎重忠も、先代から受け付けぎこの霊場を保護し、霊験を得た人物でした。

かつて、この霊場を保護したのは、秩父地方の豪族。秩父次郎重忠も、先代から受け付けぎこの霊場を保護し、霊験を得た人物でした。

岩井堂の裏側には岩窟があり、石仏や仏塔が納められています。

岩井堂の裏側には岩窟があり、石仏や仏塔が納められています。

琴平丘陵ハイキングコース

琴平丘陵ハイキングコースは、西武秩父駅近くの羊山公園付近から札所27番まで続く約8㎞に渡るハイキングコースです。

琴平丘陵ハイキングコースは、西武秩父駅近くの羊山公園付近から札所27番まで続く約8㎞に渡るハイキングコースです。

札所26番から、奥の院岩井堂~琴平丘陵ハイキングコースを経由し、札所27番まで行く場合は、約60分ほどかかります。

比較的平坦な山道なので、本格的な登山靴でなくても歩くことができます。

琴平丘陵ハイキングコースに関する詳しい情報は、こちらの記事「【写真で巡る】琴平丘陵ハイキングコース(影森駅スタート→羊山公園ゴール)」をご確認ください。

御朱印は円融寺でいただくことができるので、その後は、次の札所27番へ向かう人も多くいるようです。

しかし、本来の秩父観音霊場は奥の院 岩井堂だったため、時間に余裕を持って、円融寺で御朱印をいただいた後は、奥の院 岩井堂へ行き、ハイキングコースである琴平丘陵コースをたどり、札所27番へ向かうことをオススメします。

その途中には、巨大な護国観音像を間近に拝むことや、秩父の盆地を一望することもできます。

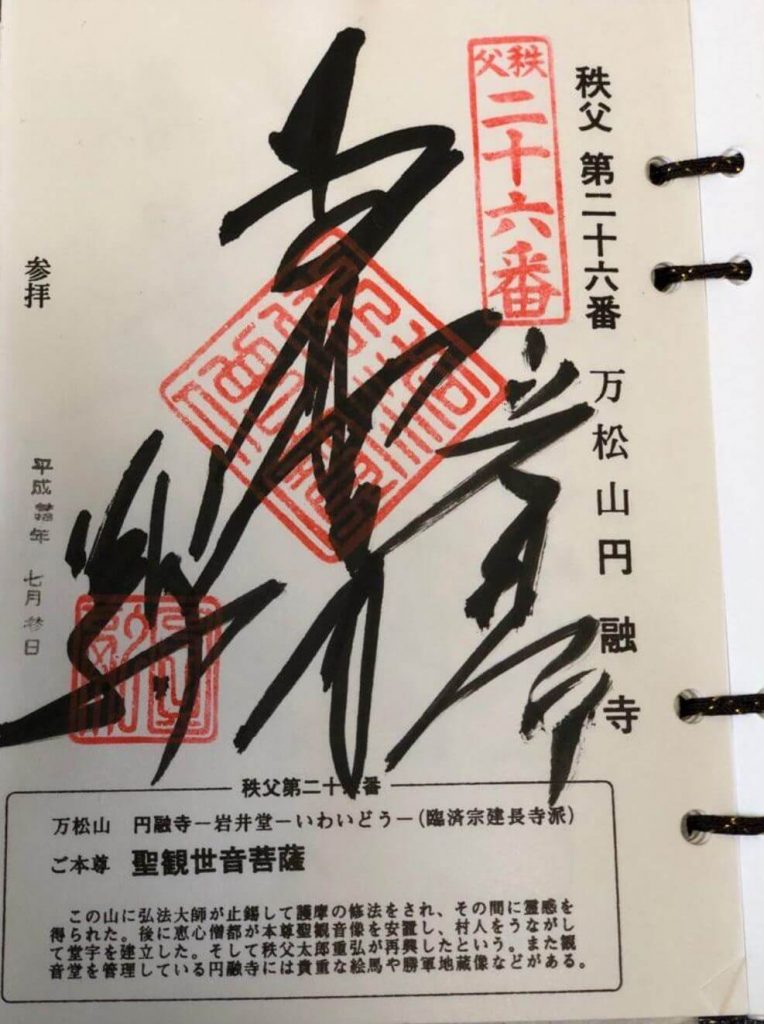

秩父札所26番・円融寺の御朱印

中央の文字は、本尊の「聖観世音」。

右側の文字は「岩井堂」。

前述の通り、本来の秩父観音霊場は奥の院 岩井堂でした。

秩父札所26番・円融寺の御詠歌

尋ね入り むすぶ清水の 岩井堂 心の垢を すすがぬはなし

秩父札所26番・円融寺の基本情報

| 宗派 | 聖観世音菩薩 |

|---|---|

| 本尊 | 臨済宗建長寺派 |

| 住所 | 埼玉県秩父市下影森348 |

| 納経時間 | AM8時~PM5時(11月~2月はPM4時まで)※12時~12時30分はお昼休憩。 |

| 無料駐車場 | あり |

| アクセス | (1)秩父札所25番・久昌寺から徒歩で約60分 (2)秩父鉄道「影森駅」から徒歩10分。 |

| イベント | 5月1日 大般若会(家内安全・商売繁盛を祈願) |

秩父札所26番・円融寺の地図

補足:円融寺から奥の院 岩井堂までの地図

円融寺から奥の院 岩井堂までは、徒歩で30分ほど、

民家の至るところには、このような案内板なども出ています。

秩父札所26番・円融寺の近くの観光スポット

円融寺近くのおすすめ観光スポットを紹介します。

琴平神社

札所26番の奥の院・岩井堂へ向かう際、その道中の工場敷地内にあるのが琴平神社です。境内には、土俵・神楽殿・巨木などもありあります。この神社の神楽の伝来は、明治28年(1895)、日清戦争の勝利を祝して奉納されたものです。☞リンク「琴平神社の神楽」(他サイトへアクセスします))

札所26番の奥の院・岩井堂へ向かう際、その道中の工場敷地内にあるのが琴平神社です。境内には、土俵・神楽殿・巨木などもありあります。この神社の神楽の伝来は、明治28年(1895)、日清戦争の勝利を祝して奉納されたものです。☞リンク「琴平神社の神楽」(他サイトへアクセスします))