この記事では、秩父札所18番・神門寺(ごうどじ)について、その歴史・見どころ・御朱印・地図・近隣の観光宿泊施設について紹介しています。

神門寺は、大野原駅から徒歩で約15分の場所にあります。札所17番・定林寺から徒歩で行く場合は約25分かかります。“ひだり十八番”と標された石標を目印に、秩父鉄道の踏切を渡り、さらに国道140号を渡った道路沿いに神門寺はあります。

かつて、この神門寺には、札所1番・13番と同様に、巡礼に必要な衣装・用具・御朱印帳・納札などが販売されていました。しかし、2019年頃より、巡礼グッズは販売されていないので注意が必要です。

目次

秩父札所18番・神門寺の歴史・由来

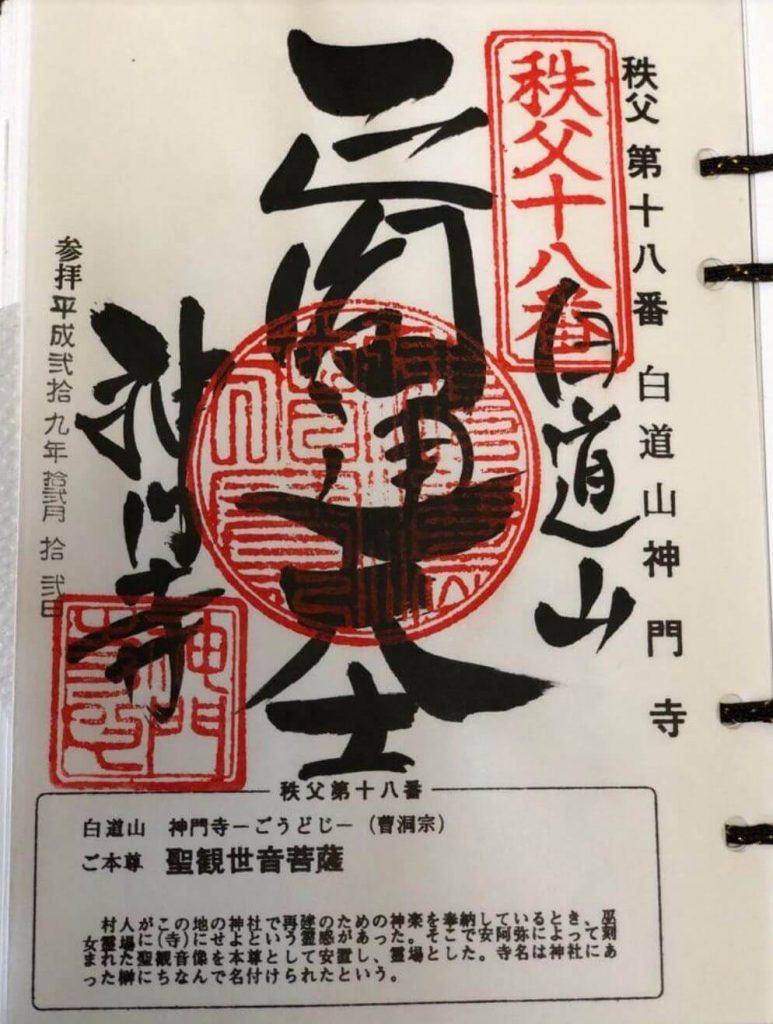

札所18番 白道山 神門寺(はくどうざん ごうどじ)は、その名前の通り、かつては神社だったとされています。

札所18番 白道山 神門寺(はくどうざん ごうどじ)は、その名前の通り、かつては神社だったとされています。

門前の左右には、神聖な木とされる榊(さかき)の巨木がまるで門のように立ち並び様子から“神門”と呼ばれるようになったとされています。

伝説では、神社の再興のために神楽(かぐら…神に奉納するため奏される歌舞)を奉納した際、巫女が現れて“この土地は、神社ではなく、寺院が栄える”というお告げをしたことから、寺院が建設されたといいます。

また、神門寺はかつて長生院という規模の大きな修験のお寺としても栄えたという記録が残っています。

明治時代はじめの神仏分離令、修験道禁止令によって長生院の歴史は終わりを迎え、新たに曹洞宗の寺院として生まれ変わり、現在に至ります。

秩父札所18番・神門寺の御本尊

神門寺の御本尊は、聖観世音菩薩で、両手に蓮華を持つ珍しいタイプの聖観音像とされています。

秘仏となっており、画像は御前立です。

秩父札所18番・神門寺の見どころ

観音堂

観音堂は、江戸時代の天保年間(1830~1843年)に再建されたもの。秩父地方で名匠とうたわれた宮大工・藤田若狭によるものです。

観音堂は、江戸時代の天保年間(1830~1843年)に再建されたもの。秩父地方で名匠とうたわれた宮大工・藤田若狭によるものです。

正面の唐破風は、秩父夜祭で曳き回される「宮地」の山車(屋台)に似ているとされています。これは、宮地の山車の棟梁と藤田氏が、血縁関係にあったためとされています。

堂内には格天井に花鳥人物絵紋が、鮮やかな色で描かれています。

森玄黄斎の御詠歌

観音堂正面の虹梁に掲げられているのは、秩父出身の彫刻師・森 玄黄斎(もり げんこうさい)の御詠歌。幕末、元治元年1864年のものです。

森玄黄斎は、江戸末期、彫刻や書画で名を残し、イギリスの大英博物館には玄黄斎が将軍・家斉に献上した象牙細工が展示されています。

秩父札所31番・観音院には、玄黄斎の設計した彫刻の宝篋印塔があります。

本堂裏手の観音回廊

観音堂の裏手は、薄暗い回廊になっていて、観音様や菩薩様がまつられています。

回廊の中央には、ご本尊の聖観世音菩薩につながれた五色の綱が垂れ下がっています。

ご本尊の聖観世音菩薩は秘仏となっていますが、この綱を握ることで聖観世音菩薩と結縁できることができます。

尚、2020年8月現在、回廊に入ることはできなくなっています。

蓮華堂(れんげどう)

9体の仏像がまつられている蓮華堂。

その中でも注目すべきは、両手に蓮華を持っている“聖観音”。

聖観音は、普通は、左に蓮華を持っているもの。

ちなみに、蓮華は泥の沼地でも美しい花を咲かせるという仏教世界の象徴でもあります。

ニコニコ地蔵

境内の入り口には、おだやかな表情が印象的なお地蔵様。

その名も、“ニコニコ地蔵”。

不動明王

納経所 & 喫茶室

かつて神門寺には、札所1番・13番と同様に、巡礼に必要な衣装・用具・御朱印帳・納札などが販売されていました。

しかし、現在、神門寺では、巡礼グッズは販売されていません。

巡礼グッズがそろえられるのは、札所1番・四萬部寺か、札所13番・慈眼寺のみということになります。

秩父札所18番・神門寺の御朱印

真ん中には、神門寺のご本尊・聖観音のことを指す「正圓通大士」と書いています。

秩父札所18番・神門寺の御詠歌

ただ頼め 六則ともに 大悲をば 神門にたちて たすけたまへる

“ただ頼め”とは、“ただひたすらに信じなさい”という意味の言葉で、仏教に関する句の枕詞としてよく使われるフレーズです。

“六則”とは、天台宗において悟りに至る6つの段階のことを言います。

“大悲”は、衆生を苦しみから救う観音様の慈悲の心のことを言います。

つまり、ひたすら信じれば、観音様が必ず救いの手を差し伸べるという意味です。

秩父札所18番・神門寺の基本情報

| 宗派 | 曹洞宗 |

|---|---|

| 本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 住所 | 埼玉県秩父市下宮地町5-15 |

| 納経時間 | AM8時~PM5時(11月~2月はPM4時まで)※12時~12時30分はお昼休憩。 |

| 無料駐車場 | あり |

| アクセス | (1)札所17番・定林寺から徒歩で約25分 (2)大野原駅から徒歩で約15分 |

秩父札所18番・神門寺の地図

秩父札所18番・神門寺の近くのホテル・旅館

神門寺は、秩父市街地にあるため、宿選びに困ることはないでしょう。この記事では、神門寺から特に近い距離にある人気のおすすめ宿を紹介します。

ナチュラルファームシティ農園ホテル

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

秩父の夜景・市街地・山並みを一望することができる絶景が魅力のホテルです。運が良ければ、雲海を見ることもできます。大浴場やサウナ、朝食バイキングも人気です。