この記事では、秩父札所24番・法泉寺(ほうせんじ)について、その歴史・見どころ・御朱印・地図・近隣の観光・宿泊施設について紹介しています。

法泉寺は、札所23番・音楽寺から徒歩で約60分の距離にあります。山道のハイキングコース・長尾根みちを巡り、県道に出たら、しばらく道なりに進み札所24番を目指します。

法泉寺近くの県道は交通量も多くトラックなどもたくさん通るので、徒歩で巡礼する場合は、十分に注意しましょう。

目次

秩父札所24番・法泉寺の歴史・由来

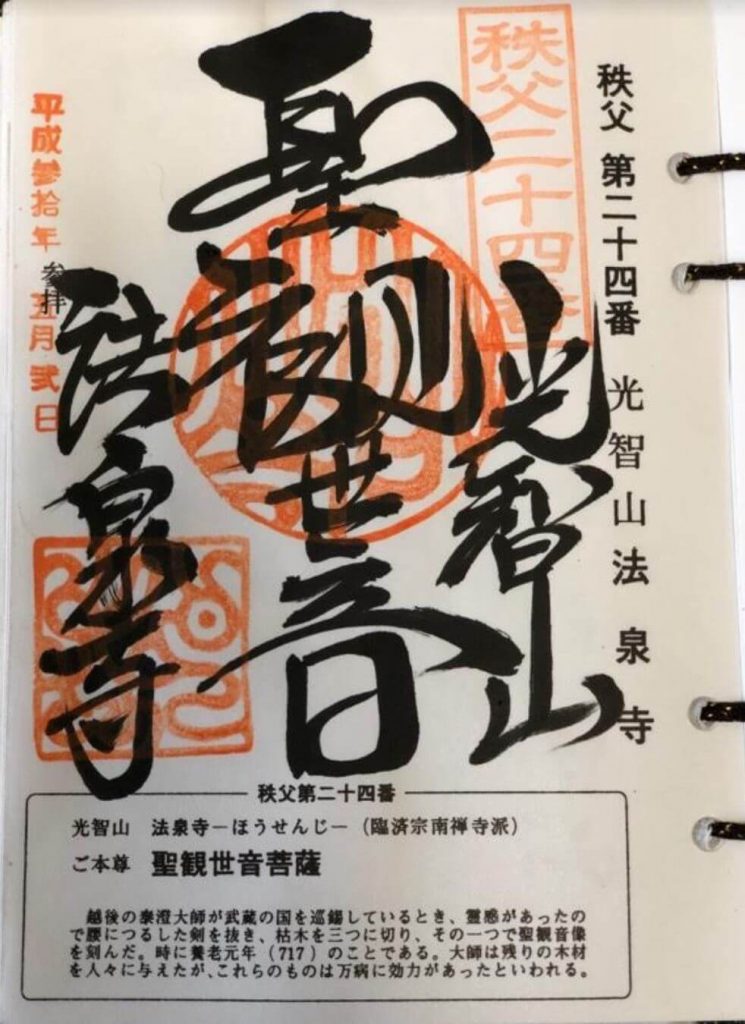

札所24番 光智山 法泉寺(こうちざん ほうせんじ)のはじまりは奈良時代。

札所24番 光智山 法泉寺(こうちざん ほうせんじ)のはじまりは奈良時代。

養老7年(723年)に、加賀白山を中心に活躍した修験僧・泰澄(たいちょう)大師がこの地を訪れた際、廬舎那仏(るしゃなぶつ)の夢のお告げを受けて、地元・加賀の白山観音を安置したのが法泉寺のはじまりと伝えられています。

その後、中世の時代、法泉寺は白山修験者の拠点となっていましたが、明治時代の修験禁止令によって、現在の臨済宗のお寺となりました。

ちなみに、江戸末期まで修験寺だった秩父札所は、この24番・法泉寺のほかに、14番・今宮坊、18番・神門寺、28番・橋立堂、31番・観音院の5つです。

秩父札所24番・法泉寺の御本尊

本尊は、室町時代末期に造られたとされる聖観音で、胡粉による彩色が施されているそうです。

繊細かつ華やかな宝冠を載せている点も大きな特徴の1つです。

普段は秘仏となっていて、画像は御前立です。

秩父札所24番・法泉寺の見どころ

116段一直線の階(きざはし)

県道沿いにある一直線の石段を上り、境内へ。お地蔵様が左右に立ち、木々に囲まれた急な石段は、全部で116段。

県道沿いにある一直線の石段を上り、境内へ。お地蔵様が左右に立ち、木々に囲まれた急な石段は、全部で116段。

上から見ても、かなりの急こう配!杖も設置されているので、ぜひ利用しましょう。

上から見ても、かなりの急こう配!杖も設置されているので、ぜひ利用しましょう。

階段を登り切れば、境内からは武甲山もきれいに見ることができます。

階段を登り切れば、境内からは武甲山もきれいに見ることができます。

観音堂

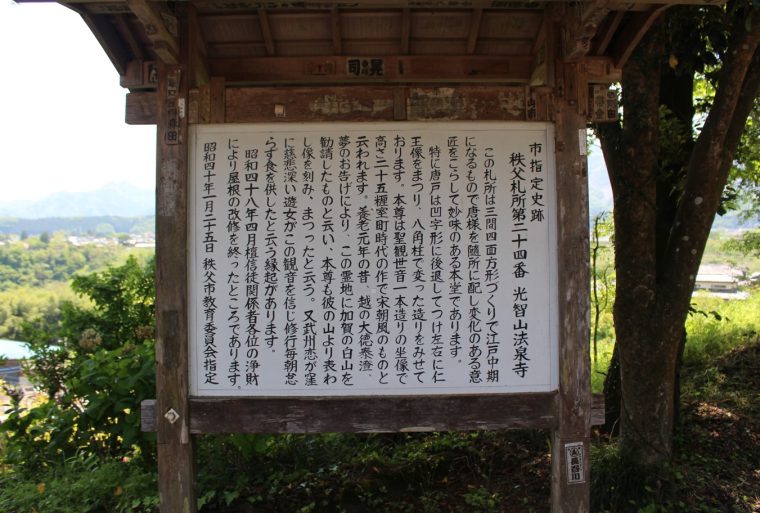

江戸時代中期の建築とされる宝形造りの観音堂。別名・白山堂とも呼ばれています。

江戸時代中期の建築とされる宝形造りの観音堂。別名・白山堂とも呼ばれています。

左右の格子窓の内部には金剛力士像がまつられ仁王門形式になっている珍しい構造の観音堂です。

御神木 龍泉層塔

軒にある御神木。よく見ると、上部に金の龍がいます。

軒にある御神木。よく見ると、上部に金の龍がいます。

六地蔵尊

観音堂の脇には、六地蔵尊と平和観音が並んでいます。

観音堂の脇には、六地蔵尊と平和観音が並んでいます。

廻り念仏

毎年4/18の観音様の縁日には、境内に地元の人たちが集り、輪を作って座りながら約10mもの大数珠をまわす行事が行われます。「大数珠廻し」とも呼ばれています。

恋ヶ窪の遊女の伝説

その昔、口内の腫れ物に悩まされていた武蔵の国・恋ヶ窪の遊女が、この地に修行に来ました。

その昔、口内の腫れ物に悩まされていた武蔵の国・恋ヶ窪の遊女が、この地に修行に来ました。

ある日、秩父の修行僧がこの遊女に楊枝を与え、その楊枝で口の中をキレイにして、白山観音に祈るようアドバイスすると、たちまち遊女の口内の腫れ物は治ってしまったそうです。

このことから、法泉寺は、病気平癒や口の中の病気にご利益があるとされ、現在でも祈願に訪れる人が多くいます。

一休みの一休さん

境内の中でも目を引く一休さん像。その隣には、その名の通り一休みできるベンチがあります。眺めの良い景色を見て、少し休んでから25番に向かいましょう。

境内の中でも目を引く一休さん像。その隣には、その名の通り一休みできるベンチがあります。眺めの良い景色を見て、少し休んでから25番に向かいましょう。

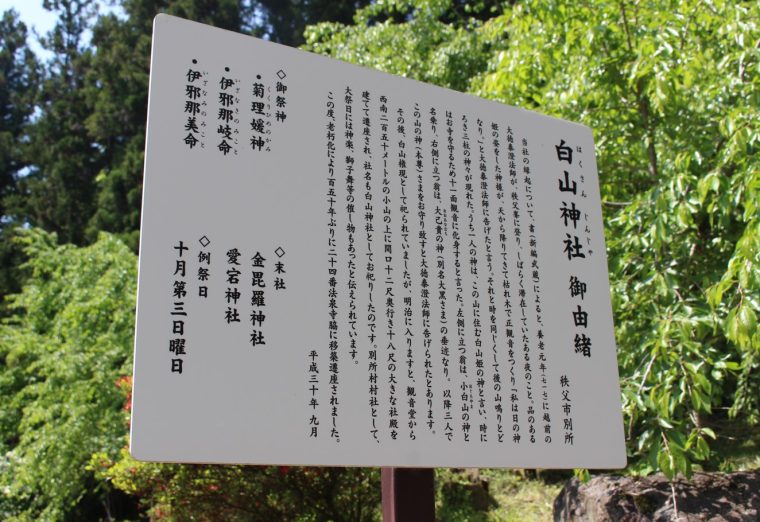

白山神社

法泉寺の境内裏手には、「白山神社」があります。納経所では、法泉寺だけでなく、白山神社の御朱印をいただくこともできます。

法泉寺の境内裏手には、「白山神社」があります。納経所では、法泉寺だけでなく、白山神社の御朱印をいただくこともできます。

屋台風食堂24番

大階段の下には、食堂があります。店内には、秩父札所に関する書籍などもあります。

大階段の下には、食堂があります。店内には、秩父札所に関する書籍などもあります。

営業時間は、昼11:30~14:00、夜は17:00~22:00、火曜日定休。(※2022年5月時点の情報です)

秩父札所24番・法泉寺の御朱印

秩父札所24番・法泉寺の御詠歌

天照らす 神の母祖の 色かへて なおもふりぬる 雪の白山

伝説によれば、とある夜、気高い姫神が天から降りてくると、枯木を3つに割って両端の部分で山神を祀り、真ん中の部分で聖観世音を刻むと、「我は、日の神なり」と名乗ったといいます。

さらに、三柱の神が現れると、真ん中の神が「我はこの山の奥に住む白山姫の神である」と名乗った…と伝えられています。

「日の神」とは、天照大神(アマテラスオオミカミ)で、伊勢信仰に白山信仰が加わったものと考えられ、御詠歌にある“天照らす” “雪の白山”は、それによるものと考えられています。

秩父札所24番・法泉寺の基本情報

| 宗派 | 聖観世音菩薩 |

|---|---|

| 本尊 | 臨済宗南禅寺派 |

| 住所 | 埼玉県秩父市別所1586 |

| 納経時間 | AM8時~PM5時(11月~2月はPM4時まで)※12時~12時30分はお昼休憩。 |

| 無料駐車場 | あり |

| アクセス | (1)秩父札所23番から徒歩で約60分 (2)バスで西武秩父駅から久那行き12分「札所24番」下車。 |

秩父札所24番・法泉寺の地図

秩父札所24番・法泉寺近くの観光地

法泉寺の付近にあるおすすめの観光スポットを紹介します。

酒づくりの森(秩父錦の酒蔵)

「酒づくりの森」は、秩父を代表するお酒“秩父錦(ちちぶにしき)”の醸造工場・酒蔵資料館・物産館が併設された施設です。 秩父錦を試飲すこともできますが、お寺の参拝などを考えるとグッと我慢(笑)。それでも、酒造りの歴史をじっくり学ぶことができ、お土産も沢山販売されているので、ぜひ訪れたいスポットです。

☞「酒づくりの森(秩父錦の酒蔵)の資料館を見学してきた」の記事を読む

☞「酒づくりの森(秩父錦の酒蔵)の資料館を見学してきた」の記事を読む

秩父札所24番・法泉寺近くのホテル・旅館

この記事では、法泉寺から比較的近い距離にある人気のおすすめ宿を紹介します。

展望の宿 すぎな

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

「展望の宿 すぎな」は、高台の場所にあり、その名の通り展望の素晴らしさが魅力のお宿です。市街地の夜景もキレイに見え、気象条件が揃い運が良ければ雲海が見える日もあるそう。おもてなしや料理の評判も高く、のんびり過ごしたい方におすすめです。法泉寺からは、徒歩で約30分の距離にあります。