この記事では、秩父札所20番・岩之上堂(いわのうえどう)について、その歴史・見どころ・御朱印・地図・近隣の観光宿泊施設について紹介しています。

岩之上堂は、荒川にかかる秩父橋を渡り、札所への案内標識に従いながら国道付近の小道を進んだ場所にあります。

札所19番・龍石寺からは、徒歩で約20分。武甲山を望み、荒川を見下ろす高台に位置しています。

目次

秩父札所20番・岩之上堂の歴史・由来

札所20番 法王山 岩之上堂(ほうおうざん いわのうえどう)。創建については、詳しく明かされていません。

札所20番 法王山 岩之上堂(ほうおうざん いわのうえどう)。創建については、詳しく明かされていません。

しかし、一説には、承暦元年(1077年)、白河法皇が熊野に行幸したときの発願によって、この土地のご本尊となっている聖観音を安置したことがはじまりとも言われています。

記録によれば、この岩の上堂は、その昔、大規模なお寺だったとされています。

記録によれば、この岩の上堂は、その昔、大規模なお寺だったとされています。

しかし、戦乱によって荒廃し、応仁年間(1467年~1469年)には、ご本尊だけが岩の上に立っていたため、“岩之上観音”と呼ばれるようになったと言われています。

その後、江戸初期にこの村を支配していた内田武左衛門尉政勝が私財を投じて、観音堂を建立したとされています。そして、内田家が300年に渡って本堂と御本尊を守っています。

秩父札所20番・岩之上堂の御本尊

御本尊は、聖観世音菩薩。秩父地方で代表的な藤原彫刻の仏像です。

平安時代末期の承暦2年(1077年)、白河法皇の発願と伝えられています。

秩父札所20番・岩之上堂の見どころ

四季折々、緑豊かな境内

境内は、木々に囲まれた小道を下った場所にあります。

境内は、木々に囲まれた小道を下った場所にあります。

そして、春はコブシや桜、秋には紅葉など四季折々の景色が楽しめます。

秩父札所最古の観音堂

宝形造りの観音堂は、江戸時代初期、元禄16年(1703年)に再建され、秩父札所の中ではもっとも古い建物と言われています。

宝形造りの観音堂は、江戸時代初期、元禄16年(1703年)に再建され、秩父札所の中ではもっとも古い建物と言われています。

正面入り口の土間には、紐で吊るされた“瓔珞(ようらく)”と呼ばれる装飾が見られます。

瓔珞とは、本来は仏像の首や胸にかける飾り物です(厄除けという説もあります)。秩父札所では堂内の装飾として使用れています。猿に似た形から“千疋猿(せんびきざる)”とも言われています。

欄干には、中国二十四孝の彫刻が施されています。二十四孝とは、古代中国において、孝行が特に優れた人物24名のことをいいます。

摩尼車(まにぐるま)

摩尼車は、円の部分を1度回すと、お経を1巻呼んだのと同じ功徳が得られるとされています。

熊野権現社

観音堂の後方の高台にある熊野権現社は、古い時代に熊野系修験者によって創建されたものとされています。

数代前の当主のものとされ、修験山伏の古い装束などが残されていたと言います。

愛染の渡し

かつて、巡礼者は荒川を渡し舟で渡り(「愛染の渡し」)、観音堂前の大覗岩(おおのぞきいわ)の下にあった奥の院から石段を登って観音堂に向かったと言われています。

境内には花々や緑が生い茂っていて分かりずらいのですが、すぐ近くには荒川が流れ、川の音が聞こえてきます。

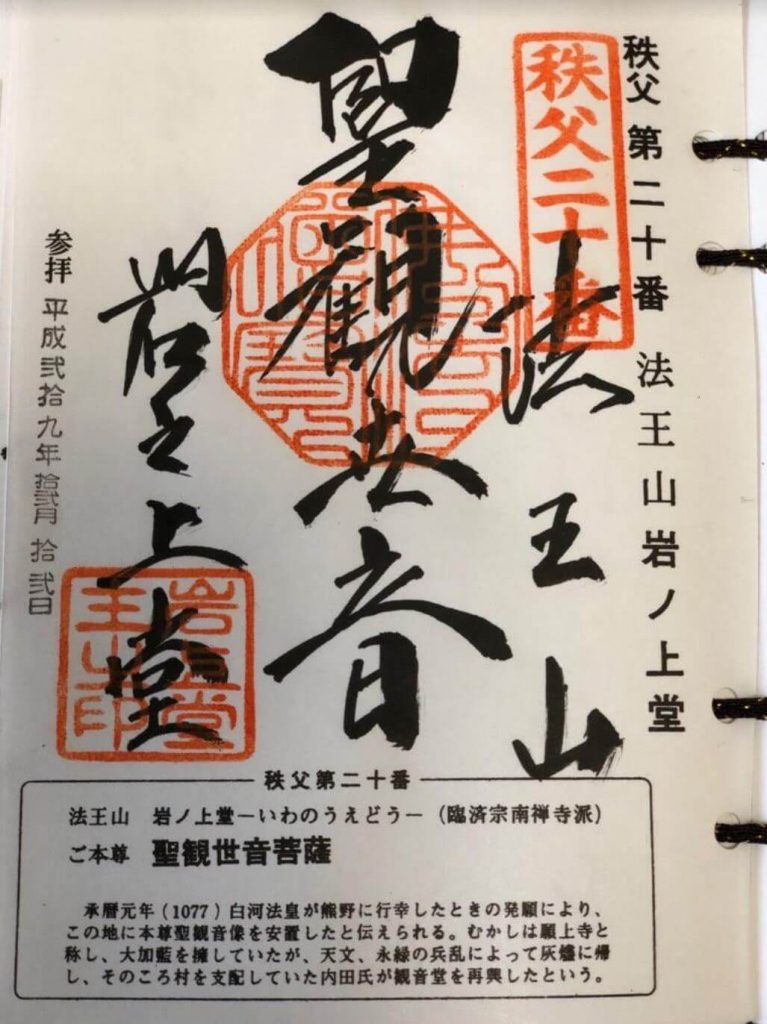

秩父札所20番・岩之上堂の御朱印

秩父札所20番・岩之上堂の御詠歌

苔むして 敷きてもとまれ 岩の上 玉のうてなも 朽ちはつる身を

“玉のうてな”とは、立派な御殿のことを指します。

秩父札所20番・岩之上堂の基本情報

| 宗派 | 聖観世音菩薩 |

|---|---|

| 本尊 | 臨済宗南禅寺派 |

| 住所 | 埼玉県秩父市寺尾2169 |

| 納経時間 | AM8時~PM5時(11月~2月はPM4時まで)※12時~12時30分はお昼休憩。 |

| 無料駐車場 | あり |

| アクセス | (1)札所19番・龍石寺から徒歩で約20分 (2)バスで西武秩父駅から小鹿野車庫・栗尾行き、皆野駅行きで14分「札所二十番入り口」で下車。徒歩5分。 |

秩父札所20番・岩之上堂の地図

秩父札所20番・岩之上堂の近くの観光スポット

アニメ「あの花」の聖地

若い人たちの間で秩父が“聖地”となったキッカケが、2011年に放送されたアニメ「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」、通称“あの花”です。この岩之上堂の近くにある秩父橋は同アニメの聖地として知られ、現在でも多くの若者たちが訪れる場所となっています。