この記事では、秩父札所29番・長泉院(ちょうせんいん)について、その歴史・見どころ・御朱印・地図・近隣の観光・宿泊施設について紹介しています。

長泉院は、秩父札所28番・橋立堂から徒歩で約30分の場所にあります。途中、坂道を下りながら浦山口駅付近まで向かい、その後、浦山ダム(秩父さくら湖)を左手に坂を上って札所29番を目指します。

四季の草花が植えられた境内は、春にはしだれ桜やソメイヨシノ、初夏にはツツジやサツキの花が美しく咲きほこります。

目次

秩父札所29番・長泉院の歴史・由来

札所29番・長泉院の御本尊は聖観音菩薩で、藤原時代作のものと伝えられています。

札所29番・長泉院の御本尊は聖観音菩薩で、藤原時代作のものと伝えられています。

伝説では、奈良時代、女性の姿をした龍神が、笹戸山の山麓を流れる川から毎晩現れ、火を灯し聖観音に祈りを捧げていたと伝えられています。

そして、その場所に観音堂を建立したため、「笹戸観音」や「龍燈観音」とも呼ばれています。

この長泉院は「石札堂」とも呼ばれ、参道入口の右手には、「笹戸山石札道場」と刻まれた石碑があります。

この長泉院は「石札堂」とも呼ばれ、参道入口の右手には、「笹戸山石札道場」と刻まれた石碑があります。

これは、文暦元年(1234年)に、性空上人らが秩父霊場を開創した際、この長泉院に石札を納めた…と伝えられることに由来していると言われています。

現在も、「石札定置巡礼」と彫られた石札が、寺宝として本尊の前にまつられています。

秩父札所29番・長泉院の御本尊

御本尊である聖観音菩薩は、藤原時代に造像されたもので、慈恵太師の作と伝えられています。

御本尊である聖観音菩薩は、藤原時代に造像されたもので、慈恵太師の作と伝えられています。

慈恵太師とは、厄除けで知られる元三太師(がんざんたいし)のことで、平安時代の天台宗の層・良源のことです。良源は、比叡山延暦寺の中興の祖としても知られています。

秩父札所29番・長泉院の見どころ

観音堂(石礼堂)

開創当時は、現在の場所から500mほど離れた笹戸山の山頂近くに建てられていましたが、江戸初め頃に消失。

開創当時は、現在の場所から500mほど離れた笹戸山の山頂近くに建てられていましたが、江戸初め頃に消失。

その後、山麓の現在地に移され、現在の観音堂は江戸時代の後半に再建されたものとされています。

各天井は、千者札のように見せかけ文字が彫られた納札天井となっています。

桜図額

観音堂内の左奥の欄間には、葛飾北斎が描いたという『桜図額』が掲げら、やや遠くからではありますが、実際に確認することができます。

観音堂内の左奥の欄間には、葛飾北斎が描いたという『桜図額』が掲げら、やや遠くからではありますが、実際に確認することができます。

この『桜図額』は、葛飾北斎が52歳のときに描いたものとされ、長泉院の寺宝となっています。

よみがえりの一本桜

参道入口の左側には、“よみがえりの一本桜”と呼ばれる巨大なしだれ桜の木が植えられています。境内には、他にもソメイヨシノ、紅しだれ桜などが植えられ、春の季節には、見事な桜の花を咲かせます。

参道入口の左側には、“よみがえりの一本桜”と呼ばれる巨大なしだれ桜の木が植えられています。境内には、他にもソメイヨシノ、紅しだれ桜などが植えられ、春の季節には、見事な桜の花を咲かせます。

生垣で整えられた参道から見た、よみがえりの一本桜の美しいですね。

生垣で整えられた参道から見た、よみがえりの一本桜の美しいですね。

秋葉堂

境内の奥にある秋葉堂には、火防の神様が祀られています。

境内の奥にある秋葉堂には、火防の神様が祀られています。

四季の草花・緑あふれる境内

四季の草花が植えられ、緑豊かで美しくきれいに整えられた境内。

四季の草花が植えられ、緑豊かで美しくきれいに整えられた境内。

春にはしだれ桜やソメイヨシノ、初夏にはツツジやサツキの花を楽しむことができます。

春にはしだれ桜やソメイヨシノ、初夏にはツツジやサツキの花を楽しむことができます。

境内には、“花だより”として木札が掲げられ、わかりやすく当日楽しめる花々のラインナップを確認することができます。上記の画像は、管理人が2021年4月初旬に訪れた際のもの。ラインナップは、つばき・そめい吉野・みつばつつじ・レンギョウ(連翹)・エドヒガン桜・木瓜(ボケ)・白もくれん・アセビ(赤白)。

境内には、“花だより”として木札が掲げられ、わかりやすく当日楽しめる花々のラインナップを確認することができます。上記の画像は、管理人が2021年4月初旬に訪れた際のもの。ラインナップは、つばき・そめい吉野・みつばつつじ・レンギョウ(連翹)・エドヒガン桜・木瓜(ボケ)・白もくれん・アセビ(赤白)。

境内の所々にある観音像。仏像と季節の花々…絵になりますね!

境内の所々にある観音像。仏像と季節の花々…絵になりますね!

猫ちゃんに会えるかも!?

運が良ければ、境内や納経所の中で可愛らしい猫ちゃんに会えるかもしれません。ただし、画像は2021年のもの。この頃は子猫ちゃんだったので、もうかなり大きくなっているはず…。口元が黒く、おヒゲみたいになっているのが可愛らしい、白黒の猫ちゃんです🐈

運が良ければ、境内や納経所の中で可愛らしい猫ちゃんに会えるかもしれません。ただし、画像は2021年のもの。この頃は子猫ちゃんだったので、もうかなり大きくなっているはず…。口元が黒く、おヒゲみたいになっているのが可愛らしい、白黒の猫ちゃんです🐈

増上寺の石灯篭

長泉院の境内には、かつて江戸・増上寺にあった徳川将軍家霊廟の石灯篭がひっそりと佇んでいます。戦災で焼失した増上寺の霊廟から、戦後、各地の寺院へと分けられた中で、ここ長泉院には7代将軍・家継の有章院、6代将軍・家宣の文昭院に由来する貴重な灯篭が移されました。風雪に耐えてきたその姿からは、歴史の重みと静かな威厳が感じられます。

長泉院の境内には、かつて江戸・増上寺にあった徳川将軍家霊廟の石灯篭がひっそりと佇んでいます。戦災で焼失した増上寺の霊廟から、戦後、各地の寺院へと分けられた中で、ここ長泉院には7代将軍・家継の有章院、6代将軍・家宣の文昭院に由来する貴重な灯篭が移されました。風雪に耐えてきたその姿からは、歴史の重みと静かな威厳が感じられます。

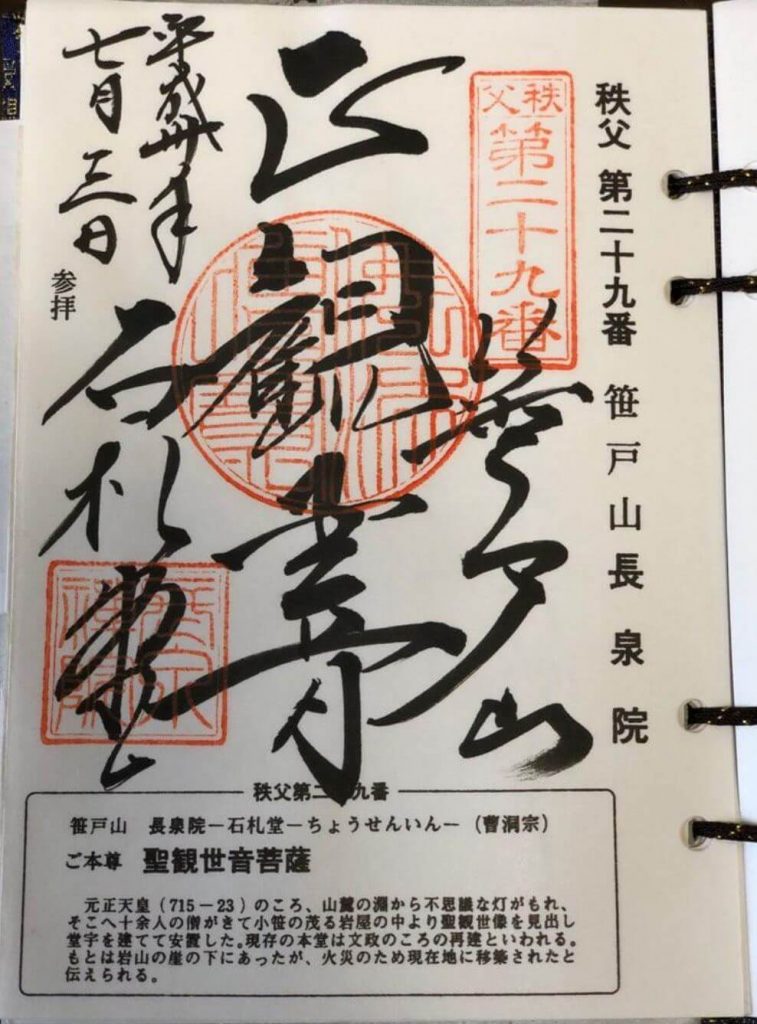

秩父札所29番・長泉院の御朱印

右側から「笹戸山」「聖観世音」「石礼堂」と書いてあります。

秩父札所29番・長泉院の御詠歌

分けのぼり 結ぶ笹の戸 おし開き 仏を拝む 身こそたのもし

たのもし(頼もし)とは、心強いの意味です。

言い伝えでは、笹戸山に霊仏がいると信じた巡礼者たちが山へ登ると、まるで戸が閉まるかのように小笹が生い茂った洞窟の入口が。

その笹の戸を押し開いて洞窟の中を調べると、そこには聖観音があった…と伝えられています。

秩父札所29番・長泉院の基本情報

基本情報

| 宗派 | 聖観世音菩薩 |

|---|---|

| 本尊 | 曹洞宗 |

| 住所 | 埼玉県秩父市荒川上田野557 |

| 納経時間 | AM8時~PM5時(11月~2月はPM4時まで)※12時~12時30分はお昼休憩。 |

| 無料駐車場 | あり |

| アクセス | (1)秩父札所28番・橋立堂から徒歩で約30分。 (2)秩父鉄道「浦山口駅」から徒歩で約25分 |

地図

秩父札所28番・橋立堂から、29番・長泉院への巡礼ルート

札所28番・橋立堂から29番・長泉堂まで、徒歩でアクセスする巡礼ルートを紹介していきます。徒歩で進む場合、その道のりは約30分ほど。橋立堂からまずは秩父鉄道・浦山口駅方面を目指し、浦山口駅近くの道を経由。その後、橋立川キャンプ場入口を通過し、浦山ダムがよく見える諸上橋を越えると長泉院へ到着します。

巡礼道石碑のある三又路を左へ

橋立堂入口の坂道をしばらく下っていくと、小さな巡礼石碑のある三又路に出ます。右側の道は札所27番へと進む道になるため、ここは左側の細い道を進んできます。ちなみに、この辺りの上空を通る大きな道路は、秩父から鳥首峠を越えて飯能名栗地区に至る秩父上名栗線(県道73号)。

橋立堂入口の坂道をしばらく下っていくと、小さな巡礼石碑のある三又路に出ます。右側の道は札所27番へと進む道になるため、ここは左側の細い道を進んできます。ちなみに、この辺りの上空を通る大きな道路は、秩父から鳥首峠を越えて飯能名栗地区に至る秩父上名栗線(県道73号)。

林道の一本道を進む

背の高い背の高い木々が生い茂る林道。緩やかな下りの一本道をひたすら進みます。

背の高い背の高い木々が生い茂る林道。緩やかな下りの一本道をひたすら進みます。

地蔵尊を右折し、浦山駅口付近へ

林道を越えると、空が見えて開放的な雰囲気となります。この辺りはずっと一本道なので道なりに進んで行きましょう。コンクリート壁の道路を進むと左手にお墓などが見えてきます。さらに進むと左手に地蔵尊があり、右側に下る細い坂道が現れます。この道を下ると、浦山口駅の近くの道路に至ります。

林道を越えると、空が見えて開放的な雰囲気となります。この辺りはずっと一本道なので道なりに進んで行きましょう。コンクリート壁の道路を進むと左手にお墓などが見えてきます。さらに進むと左手に地蔵尊があり、右側に下る細い坂道が現れます。この道を下ると、浦山口駅の近くの道路に至ります。

浦山口駅を右手に橋立川キャンプ場方面へ

坂道を下りきると民家が現れ、浦山口駅のすぐ近くの道路に出ます。浦山口駅は高架先の小高い場所に見えるので、今度は浦山口駅方面を右手に、橋立川キャンプ場のある方面に進んで行きます。

坂道を下りきると民家が現れ、浦山口駅のすぐ近くの道路に出ます。浦山口駅は高架先の小高い場所に見えるので、今度は浦山口駅方面を右手に、橋立川キャンプ場のある方面に進んで行きます。

キャンプ場入口付近から緩やかな坂を登っていく

橋立川キャンプ場の入口付近。ここからは緩やかな上り坂となっていきます。そこまでの傾斜ではないので、がんばって歩きましょう!

橋立川キャンプ場の入口付近。ここからは緩やかな上り坂となっていきます。そこまでの傾斜ではないので、がんばって歩きましょう!

浦山ダムが見えてくる

橋立川キャンプ場入口を越え、さらに5分ほど進んで行くと、左手に浦山ダムが見えてきます。

橋立川キャンプ場入口を越え、さらに5分ほど進んで行くと、左手に浦山ダムが見えてきます。

この辺りは、桜やコスモスなど季節の花々が美しく咲き誇り、自然に触れながら巡礼を楽しむことができます。

この辺りは、桜やコスモスなど季節の花々が美しく咲き誇り、自然に触れながら巡礼を楽しむことができます。

芭蕉句碑

諸上橋を渡る2・3分ほど手前の場所に、あの松尾芭蕉の句碑があります。少しだけ道を引き返すことになりますが、余裕のある方はぜひ立ち寄り、昔の旅人に想いを馳せてみるのもロマンチックで良いのではないでしょうか。

諸上橋を渡る2・3分ほど手前の場所に、あの松尾芭蕉の句碑があります。少しだけ道を引き返すことになりますが、余裕のある方はぜひ立ち寄り、昔の旅人に想いを馳せてみるのもロマンチックで良いのではないでしょうか。

尚、この句碑は、芭蕉の没後、江戸か地元の俳句愛好者によって建立されたものとされています。かつては、浦山川と橋立川の合流する接点近くの諸下橋の脇に建てられていたとされていますが、その後、秩父甲州往還が浦山川を渡り、さらに札所29番の巡礼道へとつながるこの場所に建てられました。

刻まれている句は、「草臥(くたび)れて 宿かる頃や 藤の花」。1688年(貞享5年)、芭蕉が大和行脚の際、旅の疲れを感じながら宿につくと、そこには藤の花が咲き乱れていたという晩春の旅情を句にしたものです。

| 住所 | 〒369-1801 埼玉県秩父市荒川久那3975 |

|---|---|

| MAP | リンク |

諸上橋を目指す

浦山川の上を通る諸上橋を通過します。

浦山川の上を通る諸上橋を通過します。

諸上橋からは浦山ダムがよく見えます。ちなみにここから浦山ダムへは、坂道を徒歩で上がっていくことになるので片道30分は見ておいたほうがいいでしょう。

諸上橋からは浦山ダムがよく見えます。ちなみにここから浦山ダムへは、坂道を徒歩で上がっていくことになるので片道30分は見ておいたほうがいいでしょう。

諸上橋を通過し、右手の坂道を進む

諸上橋を渡って右手の坂道を登ると、ちょうど登り切ったところに札所29番・長泉院の“よみがえりの一本桜“があります。があります。ちょっときつい登坂ですがラストスパート!この坂道を登り切ったところから、坂を見下ろす風景もまた格別です。

諸上橋を渡って右手の坂道を登ると、ちょうど登り切ったところに札所29番・長泉院の“よみがえりの一本桜“があります。があります。ちょっときつい登坂ですがラストスパート!この坂道を登り切ったところから、坂を見下ろす風景もまた格別です。

長泉院の門前から浦山ダムを望む

ちなみに、春の時期、この長泉院の門前の坂から浦山ダムを見下ろすと、桜に彩られた山里の風景を楽しむことができます。春うららなのどかな風景に癒されること間違いなし🌸

ちなみに、春の時期、この長泉院の門前の坂から浦山ダムを見下ろすと、桜に彩られた山里の風景を楽しむことができます。春うららなのどかな風景に癒されること間違いなし🌸

秩父札所29番・長泉院近くの観光スポット

長泉院の近くにあるおすすの観光・グルメスポットを紹介します。

たぬ金亭

「たぬ金亭」は、清雲寺から徒歩約10分のところにある「豚玉丼」の専門店です。全国丼グランプリで、なんと豚丼部門7年連続金賞受賞し、メディアでも数多く取り上げられています。豚肉×温泉玉子×揚げ玉のコラボレーションは絶品!

「たぬ金亭」は、清雲寺から徒歩約10分のところにある「豚玉丼」の専門店です。全国丼グランプリで、なんと豚丼部門7年連続金賞受賞し、メディアでも数多く取り上げられています。豚肉×温泉玉子×揚げ玉のコラボレーションは絶品!

| 住所 | 埼玉県秩父市荒川上田野396−1 |

|---|---|

| 連絡先 | 0494-54-1811 |

| 定休日 | 水曜日・第三木曜日 |

| 営業時間 | 11:00~16:00 |

| 利用期間 | 年末年始(12/29~1/3)を除く通年 |

| たぬ金亭公式HP | https://www.tanukin-tei.jp/ |

清雲寺しだれ桜

札所29番・長泉院から徒歩10分の場所にある「清雲寺」では、毎年、「しだれ桜まつり」が開催されています。なんと毎年約10万名もの観光客が訪れ、テレビでも取り上げられるなど話題のスポットとなっています。長泉院に春に訪れた際は、必ず立ち寄りたいスポットです。

札所29番・長泉院から徒歩10分の場所にある「清雲寺」では、毎年、「しだれ桜まつり」が開催されています。なんと毎年約10万名もの観光客が訪れ、テレビでも取り上げられるなど話題のスポットとなっています。長泉院に春に訪れた際は、必ず立ち寄りたいスポットです。

●関連記事:「秩父清雲寺のしだれ桜\今年2025年/見頃や開花状況は?」

| 住所 | 埼玉県秩父市荒川上田野690 |

|---|---|

| アクセス | ・秩父鉄道「武州中川駅」下車 徒歩15分 ・秩父鉄道「浦山口駅」下車 徒歩25分 ・西武バス:西武秩父駅前から西武バス「花見の里」(久那/市内浦山線)下車し、徒歩10分 |

若神子神社

清雲寺に隣接する若御子(わかみこ)神社は、秩父の古社として知られ、創建は奈良時代・聖武天皇の頃にまでさかのぼります。祭神には神武天皇が祀られ、その別名「若御毛沼命(わかみけぬのみこと)」が社名の由来とされています。

清雲寺に隣接する若御子(わかみこ)神社は、秩父の古社として知られ、創建は奈良時代・聖武天皇の頃にまでさかのぼります。祭神には神武天皇が祀られ、その別名「若御毛沼命(わかみけぬのみこと)」が社名の由来とされています。

武将たちからの信仰も厚く、藤原秀郷や源頼朝、足利義晴といった歴史上の人物が戦勝を祈願したという伝承が残ります。戦国時代には兵火で社殿を焼失しましたが、慶長年間に再建され、現在の本殿もこの時代のもの。

境内には狼の狛犬が鎮座し、厄除けや災難除けの神として地元に親しまれています。また、桜の季節に行われる例大祭では、県指定無形民俗文化財の「日野神楽」が奉納され、春の訪れを彩る感動を味わうことができます。

| 住所 | 埼玉県秩父市荒川上田野690 |

|---|---|

| アクセス | ・秩父鉄道「武州中川駅」下車 徒歩15分 ・秩父鉄道「浦山口駅」下車 徒歩25分 ・西武バス:西武秩父駅前から西武バス「花見の里」(久那/市内浦山線)下車し、徒歩10分 |

| 公式HP | 若神子神社公式HP |

千手観音堂

札所29番・長泉院から15分ほど、清雲寺からはさらに5分ほど足を延ばすと、荒川上田野にある「千手観音堂」にたどり着きます。江戸時代、地元出身の力士・隅ノ江津雲が信願成就の御礼に、花籠部屋から辻相撲の免許を受けたことから始まったとされる「信願相撲」が、今も毎年8月16日に奉納されています。

札所29番・長泉院から15分ほど、清雲寺からはさらに5分ほど足を延ばすと、荒川上田野にある「千手観音堂」にたどり着きます。江戸時代、地元出身の力士・隅ノ江津雲が信願成就の御礼に、花籠部屋から辻相撲の免許を受けたことから始まったとされる「信願相撲」が、今も毎年8月16日に奉納されています。

この相撲は、千手観音に願をかけた人の代わりに力士が土俵入りし、1番勝負は真剣に、2番目は勝者があえて負けるという「勝ち負けなし」の形式で進行。取り組み後には、赤ちゃんを抱き上げて無病息災を願う「ゆにあげ」が行われ、その元気な泣き声が堂内に響き渡ります。

観音堂の回廊天井には、かつて奉納された相撲四十八手の板絵がずらりと並び、地域に根差した相撲文化の歴史と、信仰の厚さを今に伝えています。

| 住所 | 埼玉県秩父市荒川上田野1103 |

|---|---|

| アクセス | ・秩父鉄道「武州中川駅」下車 徒歩15分 ・秩父鉄道「浦山口駅」下車 徒歩30分 |

秩父札所29番・長泉院近くのホテル・旅館

この記事では、長泉院から特に近い距離にある人気のおすすめ宿を紹介します。

おきなとおうなの住むところ 御宿 竹取物語

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

秩父エリアでも指折りの高級宿が、この「御宿 竹取物語」です。秩父の山・川の幸をふんだんに取り入れた創作料理、貸し切り温泉、宿の店主がマスターを務めるバーなど、おもてなし尽くしのお宿です。一度は泊まってみたい!