この記事では、秩父札所13番・慈眼寺(じげんじ)について、その歴史・見どころ・御朱印・地図・近隣の観光宿泊施設について紹介しています。

慈眼寺は、札所12番・野坂寺からから徒歩で約15分の場所にあります。西武秩父駅からは徒歩5分、御花畑駅からは徒歩3分と、秩父札所の中ではもっとも駅近(エキチカ)の場所にあるため、秩父観光ついでに気軽に訪れることも可能です。

また、慈眼寺は、札所巡りを本格的に行うための巡礼用品が一式販売されているため、ここから札所巡りを始める方も多いのです。

目次

秩父札所13番・慈眼寺の歴史・由来

旗下山 慈眼寺(きかざん じげんじ)は、室町時代の文明18年(1486年)、東雄禅師によって開創されたとされています。

慈眼寺は、“はけの下”とも呼ばれていますが、その由来には諸説あります。

「観音霊験記」に記載されている伝説では、その昔、ヤマトタケルが東征の際、この地に旗を立てたことから“旗の下”と呼ばれるようになりました。それが転じて、“はけの下”と言われるようになったと伝えられています。

一方、近年の研究では、慈眼寺の旧観音堂が崖の下の土地に建っていたことから、崖の下を意味する“はけの下”と呼ばれるようになったとされる説もあります。

また、“はけの下”にあった旧観音堂は、江戸時代の寛文年間(1661年~1673年)に現在の境内に移したとされています。

秩父札所13番・慈眼寺の御本尊

慈眼寺の御本尊は、聖観世音菩薩で、行基の作と伝えられています。

写真は、御前立ちです。

秩父札所13番・慈眼寺の見どころ

彫刻が素晴らしい本堂

本堂は、明治11年(1878年)の秩父大火で焼失してしまいましたが、明治34年(1901年)に再建されました。

入母屋造の正面に千鳥破風が付き、繊細な彫刻が施された本堂は、札所一番・四萬部寺の本堂を模して再建されたものといいます。

経蔵

境内の右手には、一切経が納められた経蔵があります。

“一切経”とは、大蔵経とも呼ばれ、釈迦の教説に関わる経・律・論の三蔵その他注釈書を含むすべての経典を指します。

ここに納められている一切経は、黄檗(おうばく)版一切経。

黄檗版一切経は、慈眼寺の11世全隆和尚と縁のあった江戸の旅籠・中野屋の主人である治郎兵衛によって納められたと伝えれています。

輪蔵形式の経庫

黄檗版一切経が保管されている輪蔵形式の経庫。大量の教文を整理することができると考案されたものです。

十三権者像の木造

経蔵の中には、十三権者の木造が安置されています。

十三権者とは、秩父巡礼の開創者と伝えられる13人の権者たち。

秩父巡礼のはじまりは、文暦元年(1234年)、性空上人などの十三権者が秩父を巡礼し、これを観音の聖地としたことによって誕生したのです。

【参考】十三権者の一覧

十三権者は、それぞれ信仰も異なり、神仏と実在した人物も混在していることから、史実とは言い難いとされています。西国の御本尊も多いことから、同じく百観音霊場の西国三十三ヶ所と深く関わりがあることがうかがえます。

●善光寺如来…善光寺信仰の御本尊

●蔵王権現…蔵王信仰の御本尊

●熊野権現…紀州熊野三所信仰の御本尊

●閻魔大王…地獄の主催者・裁判官

●倶生神…地獄の書記官

●妙見大菩薩…秩父妙見社の御本尊

●性空上人…西国27番書写山円教寺開祖

●医王上人…薬師信仰の御本尊の権化

●通観法印…不明

●白河法皇…熊野詣をした法王

●花山法王…西国札所巡礼の祖とされる人物

●徳道上人…西国札所の創始者とされる人物

●良忠僧都…諸国巡礼をした高僧

あめ薬飾

境内の左奥には、薬師如来像が祀られている薬師堂があります。

薬師如来は、病にご利益のある仏様とされていますが、慈眼寺では、特に目の健康にご利益があると有名になっています。

メグスリノキ

本堂の横に立つメグスリノキ。

“メグスリノキ”とは、日本国内にのみ自生する木で、ムクロジ科カエデ属の落葉高木。

「長者の木」、「千里眼の木」、「ミツバナ」などとも呼ばれています。

メグスリノキのお茶

メグスリノキは、葉や樹木を煎じると眼病に効果のある漢方薬とされ、戦国時代頃から民間療法として広まったといいます。

納経所では、メグスリノキのお茶を無料でいただくことができます。

じっくりと自宅でも飲みたいという方は、納経所で販売もされているのでぜひ購入しましょう。

こちらは、メグスリノキの粉末がたっぷり入っているという「薬師あめ」。

あめ薬師縁日

毎年7月8日には縁日が開かれ、多くの地元の人や観光客で賑わいます。

“あめ”の由来は、7月8日に雨が降ることが多いからだとか。

2020年以降、あめ薬師の縁日は中止となっていましたが、2023年から復活しています。

火災の利益

経蔵内にある観音霊験記の額には「火災の利益」を表す絵。

江戸時代、慈眼寺の門前に住んでいた高野氏の娘は、江戸に嫁いだ先で明暦の大火に遭ってしまいます。

10万人以上もの人が亡くなった大火災となりましたが、高野氏の娘は、観音様によって命を助けられた…という伝説が残っています。

鳥枢沙摩明王

鳥枢沙摩明王(ウスサマミョウオウ)は、“トイレの守護神”とも呼ばれ、安産・金運・病気平癒にもご利益があるとされています。

福壽稲荷大明神

子孫繁栄や家内安全にご利益があるとされています。

延命地蔵

子育てにご利益があるとされる延命地蔵。

秩父札所13番・慈眼寺の納経所

慈眼寺の納経所には、札所巡りで必要な道具一式を揃えることができます。

「御朱印帳」、「納札」、「御守り」といった札所巡りを楽しむために必要なものから、「菅笠」など本格的に札所巡りをする方にとっての必需品などを揃えることができます。

こちらは様々な種類の御朱印帳。

左奥には、雨や日差しから身を守る菅笠(すげがさ)。

白衣(はくい)・輪袈裟(わげさ)などもあります。

秩父札所13番・慈眼寺は、キャッシュレス対応!

ちなみに、この慈眼寺は、キャッシュレスにも対応しており、なんとPayPayでの支払いが可能なんです!

お遍路グッズから、御朱印にいたるまで、PayPayでの支払いが可能なのです。

札所巡りの際は、あまり高額な現金は持ちたくないもの。キャッシュレスは、本当に助かりますね!

ただし、他の秩父札所はPayPayに対応していないので、札所巡りの際は、現金ももちろん必要となります。

和尚さんユーチューバー・南泉和尚

慈眼寺の和尚・南泉和尚は、YouTubeで動画やショート―ムービーを積極的に更新するなど、かなり現代的な和尚さんです。

チャンネル名は、その名も「ウルトラJチャンネル」(!)。

仏教を楽しく学ぶことができるのも、その大きな魅力です。

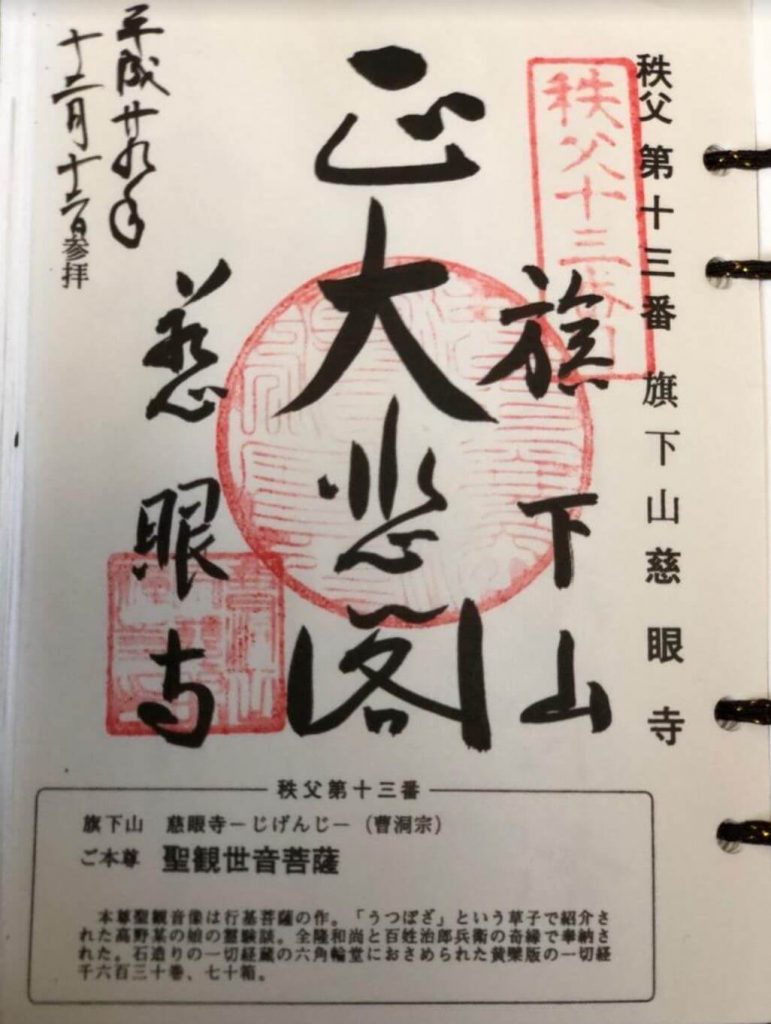

秩父札所13番・慈眼寺の御朱印

真ん中の文字は、観世音菩薩像を安置した仏堂を意味する「大悲閣」。

札所13番・慈眼寺の御詠歌

御手に持つ 蓮(はちす)のははき 残りなく 浮世の塵を はけの下寺

“はけの下寺”とは、この慈眼寺のことを指します(※歴史・由来の部分参照)。

また、“浮世の塵(ちり)”とは、この世の煩わしさや汚らしさを塵(ちり)に例えた言葉です。

最後の句の「はけ」とは、“はけの下”と“掃け”の意味がかかった言葉なのでしょう。

秩父札所13番・慈眼寺の基本情報

| 宗派 | 聖観世音菩薩 |

|---|---|

| 本尊 | 曹洞宗 |

| 住所 | 埼玉県秩父市東町26-7 |

| 納経時間 | AM8時~PM5時(11月~2月はPM4時まで)※12時~12時30分はお昼休憩。 |

| 無料駐車場 | あり |

| アクセス | (1)札所12番・野坂寺から徒歩で約15分 (2)西武秩父駅から徒歩で5分。 (3)御花畑駅から徒歩で3分 |

| イベント | ・毎月8日 例祭(お話しと祈りの集い) ・1月8日 初薬師(祈願、薬師粥と甘酒のふるまい) ・2月 初午稲荷(初午のお日待ち) ・7月8日 あめ薬師 ・12月31日 除夜の鐘 |

秩父札所13番・慈眼寺の地図

秩父札所13番・慈眼寺の近くのホテル・旅館

慈眼寺は、秩父市街地にあるため、宿選びに困ることはないでしょう。この記事では、慈眼寺から特に近い距離にある人気のおすすめ宿を紹介します。

ホテルルートイン西武秩父駅前

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

オーソドックスなビジネスホテルですが、何よりも西武秩父駅から徒歩3分とアクセスが良いのが大きなポイントです。朝も夜も食事をする場所に困ることは無いため、“宿泊代は、素泊まりでリーズナブルに済ませたい”という方にもおすすめです。

旅館 比与志

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

駅の近くにありながら、田舎の高級旅館を思わせるようなたたずまいの和風内装が人気の旅館です。地元食材をふんだんに使った朝食も評価が高く、「ちちぶの旬 二十四節気の朝ごはん」は特に人気です。16時~翌朝まで、いつでも入浴可能な貸切風呂は、予約不要で何度でも入ることができます。

Comfort Stay みやび

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

西武秩父駅や御花畑駅からの徒歩10分とアクセスも良く、清潔感のあるお部屋、そして、リーズナブルな点が大きな魅力です。長期ステイにもおすすめです。

NIPPONIA 秩父 門前町

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

なんと築100年の古民家や登録有形文化財をリノベーションした宿泊施設。明治から昭和を感じられる施設は、ぜひ一度泊まってみたいものです。“秩父に暮らすように泊まる美食の宿”をコンセプトに提供される秩父食材を使ったフレンチディナーと和朝食も魅力的です。