この記事では、秩父札所12番・野坂寺(のさかじ)について、その歴史・見どころ・御朱印・地図・近隣の観光宿泊施設について紹介しています。

野坂寺は、札所11番・常楽寺からから徒歩で約25分。札所11番からは、小高い丘になっている羊山公園(ひつじやまこうえん)の下方にある住宅街を進み、西武秩父線のガード下をくぐると、さらにその先に野坂寺が見えてきます。

土塀と立派な黒い楼門に囲まれた野坂寺の境内には、季節の草花が咲く庭園のような空間が広がっています。

目次

秩父札所12番・野坂寺の歴史・由来

野坂寺の詳しい起源については明らかになっていませんが、室町時代の札所番付(長享番付)で5番札所に数えられていた「野坂観音堂」が、その始まりと伝えられています。

野坂寺の詳しい起源については明らかになっていませんが、室町時代の札所番付(長享番付)で5番札所に数えられていた「野坂観音堂」が、その始まりと伝えられています。

野坂観音堂は、現在の本堂の裏手の丘にあったとされ、その管理をしていたのが野坂寺だったといいます。そして、江戸時代の寛保元年(1741年)、野坂観音堂と野坂寺が合併し、現在に至ります。

入母屋造りの本堂は、明治39年(1906年)の火災で焼失しましたが、昭和49年(1974年)に再建され、当時の姿が再現されています。

秩父札所12番・野坂寺の御本尊

聖観世音菩薩

野坂寺の御本尊は、聖観世音菩薩です。聖観世音菩薩は、観音菩薩の基本形。本堂に掲げられている観音霊験記には、この御本尊にまつわるエピソードが描かれています。

野坂寺の御本尊は、聖観世音菩薩です。聖観世音菩薩は、観音菩薩の基本形。本堂に掲げられている観音霊験記には、この御本尊にまつわるエピソードが描かれています。

観音霊験記(甲斐の商人)

その昔、甲斐の国(現在の山梨県)の商人がこの地で山賊に襲われそうになった際、夢中で「南無観世音」と唱えると、商人が持っていた御守りが光を放ちピンチを免れます。このことをきっかけに、その商人と改心した山賊がお堂を建て、聖観世音菩薩をご本尊としてまつったとされています。

その昔、甲斐の国(現在の山梨県)の商人がこの地で山賊に襲われそうになった際、夢中で「南無観世音」と唱えると、商人が持っていた御守りが光を放ちピンチを免れます。このことをきっかけに、その商人と改心した山賊がお堂を建て、聖観世音菩薩をご本尊としてまつったとされています。

秩父札所12番・野坂寺の見どころ

重層楼門造りの山門

江戸時代の享保年間(1716年~1735年)に建設された山門は、重厚感溢れる黒い楼門造り。秩父大火による火災被害を免れ、当時のものが現存しています。仏教を象徴する蓮の花との対比が美しく、とても絵になる風景です。

江戸時代の享保年間(1716年~1735年)に建設された山門は、重厚感溢れる黒い楼門造り。秩父大火による火災被害を免れ、当時のものが現存しています。仏教を象徴する蓮の花との対比が美しく、とても絵になる風景です。

増上寺の石灯篭

山門の前には、かつて江戸・増上寺にあった徳川将軍家霊廟の石灯篭がひっそりと佇んでいます。戦災で焼失した増上寺の霊廟から、戦後、各地の寺院へと分けられた中で、ここ野坂寺には6代将軍・家宣の文昭院に由来する灯篭が2基あります。ぜひ石灯篭を間近で見て、文昭院の文字を確認してみましょう。

十王像

山門の左右の花頭窓の中には十王像が安置されています。“十王”とは、冥土の世界で現世の悪を裁くとされる裁判官的な王様たちことです。十王の中でも最も有名なのは閻魔大王ですが、他にも、秦広王・初江王・宋帝王・五官王・変成王・泰山王・平等王・都市王・五道転輪王などがいます。

山門の左右の花頭窓の中には十王像が安置されています。“十王”とは、冥土の世界で現世の悪を裁くとされる裁判官的な王様たちことです。十王の中でも最も有名なのは閻魔大王ですが、他にも、秦広王・初江王・宋帝王・五官王・変成王・泰山王・平等王・都市王・五道転輪王などがいます。

その中でもやはり閻魔大王の表情のインパクトは大きく、地獄世界の恐ろしさが伝わってきます。右手に持っている笏(しゃく)は書きつけをするためのものです。

十牛観音

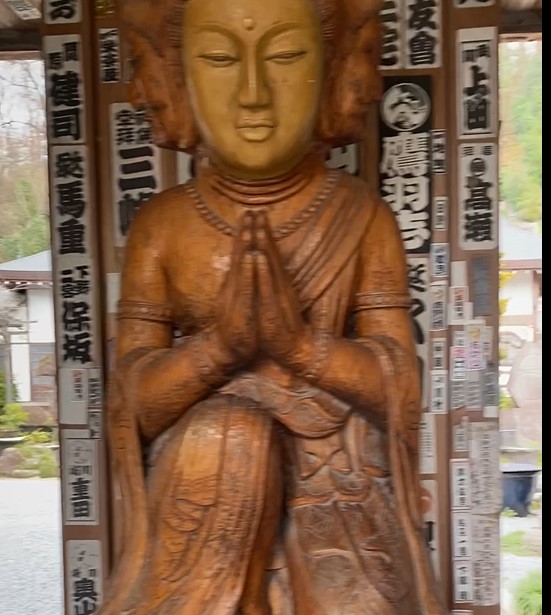

山門をくぐると、通路の左右にはたくさんの木像が並び、どこかにぎやかでありながらも、自然と背筋が伸びるような不思議な空気を感じさせます。その右手側にひときわ目を引くのが「十牛観音(じゅうぎゅうかんのん)」です。

山門をくぐると、通路の左右にはたくさんの木像が並び、どこかにぎやかでありながらも、自然と背筋が伸びるような不思議な空気を感じさせます。その右手側にひときわ目を引くのが「十牛観音(じゅうぎゅうかんのん)」です。

観音様が大きな牛の背に乗った、ちょっと珍しいスタイルの仏像。その牛は、実在した“怪力 柳生の牛”と呼ばれる存在で、昭和初期に秩父で運搬作業に活躍していたと伝えられています。そのたくましい力で人々を助けていた牛と観音様が一体となり、力強くも優しいエネルギーを放っています。昔の秩父の暮らしと信仰が重なったような、心に残る一体です。通りすぎず、ぜひ立ち止まってじっくり眺めてみてください。

あづかり観音

山門をくぐると、通路の中央にたたずむ木彫りの三面の観音様。それが「あづかり観音」です。その名の通り、病気・悩み・怒りといった私たちの苦しみを“預かって”くれる仏様として信仰されています。三つの顔のうちには、穏やかな表情に混じって、怒りの形相も。私たちのさまざまな感情を受け止め、浄化してくれる存在です。ふと立ち止まって向き合うと、心の中に抱えていたモヤモヤも少し軽くなるかもしれません。

山門をくぐると、通路の中央にたたずむ木彫りの三面の観音様。それが「あづかり観音」です。その名の通り、病気・悩み・怒りといった私たちの苦しみを“預かって”くれる仏様として信仰されています。三つの顔のうちには、穏やかな表情に混じって、怒りの形相も。私たちのさまざまな感情を受け止め、浄化してくれる存在です。ふと立ち止まって向き合うと、心の中に抱えていたモヤモヤも少し軽くなるかもしれません。

不動明王像

野坂寺の境内にある不動明王像。ちょっと怖い顔をしていますが、それは人々を正しい道へ導くため。実は、大日如来が姿を変えたありがたい存在なのです。右手の剣で迷いや怒りを断ち切り、左手の縄で迷子になった心をしっかりキャッチ。背中の炎は、悪を焼き払うパワーの象徴!そして、両脇には、たくましい制吒迦童子(せいたかどうじ)と、優しげな矜羯羅童子(こんがらどうじ)がしっかりサポートしています。

野坂寺の境内にある不動明王像。ちょっと怖い顔をしていますが、それは人々を正しい道へ導くため。実は、大日如来が姿を変えたありがたい存在なのです。右手の剣で迷いや怒りを断ち切り、左手の縄で迷子になった心をしっかりキャッチ。背中の炎は、悪を焼き払うパワーの象徴!そして、両脇には、たくましい制吒迦童子(せいたかどうじ)と、優しげな矜羯羅童子(こんがらどうじ)がしっかりサポートしています。

十三尊佛

山門をくぐって左手には、十三尊仏がまつられたお堂があります。ドアは閉まっていても鍵は開いているので、電気を点けて中へ入り、そっと手を合わせてみてください。

山門をくぐって左手には、十三尊仏がまつられたお堂があります。ドアは閉まっていても鍵は開いているので、電気を点けて中へ入り、そっと手を合わせてみてください。

この十三尊仏とは、亡くなった方を浄土へ導いてくれる13人の仏様。不動明王(初七日)、釈迦如来(二七日)、文殊菩薩(三七日)、普賢菩薩(四七日)、地蔵菩薩(五七日)、弥勒菩薩(六七日)、薬師如来(七七日)、観音菩薩(百ヶ日)、勢至菩薩(一周忌)、阿弥陀如来(三回忌)、阿しゅく如来(七回忌)、大日如来(一三回忌)、虚空蔵菩薩(三十三回忌)と、それぞれのタイミングで私たちを見守ってくれるありがたい存在です。穏やかな空間で、心がスッと落ち着く時間が過ごせますよ。

ふれあい観音

本堂正面脇にある「ふれあい観音」は、なんとも優しい表情をしています。

本堂正面脇にある「ふれあい観音」は、なんとも優しい表情をしています。

観音菩薩 & 呑龍上人

子授けにご利益のある観音菩薩様、そして、子育てにご利益のある呑龍上が祀らえれています。観音菩薩様には子宝を祈り、子供を授かったら呑龍上人に子供の無事成長をお願いします。

子授けにご利益のある観音菩薩様、そして、子育てにご利益のある呑龍上が祀らえれています。観音菩薩様には子宝を祈り、子供を授かったら呑龍上人に子供の無事成長をお願いします。

烏枢沙摩明王

野坂寺の山門をくぐって左手にあるお手洗い。そのすぐ前にたたずむ仏像が、「烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)」です。「えっ、トイレの前に仏様?」と驚く方も多いかもしれませんが、実はちゃんと意味があるんです。烏枢沙摩明王は、もともと不浄を焼き尽くし、場を清める力を持つ明王で、古くから魔除けの神様として信仰されてきました。そのため現代では“トイレの神様”とも呼ばれ、トイレを清潔に保つことで運気が上がるとも言われています。

野坂寺の山門をくぐって左手にあるお手洗い。そのすぐ前にたたずむ仏像が、「烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)」です。「えっ、トイレの前に仏様?」と驚く方も多いかもしれませんが、実はちゃんと意味があるんです。烏枢沙摩明王は、もともと不浄を焼き尽くし、場を清める力を持つ明王で、古くから魔除けの神様として信仰されてきました。そのため現代では“トイレの神様”とも呼ばれ、トイレを清潔に保つことで運気が上がるとも言われています。

さらにこの仏様、浄化のご利益だけでなく、金運上昇・商売繁盛・安産祈願など、実はとてもパワフルな存在でもあるんです。見落としがちな場所にありますが、しっかりと手を合わせておきたい仏様のひとつ。ちなみに札所13番のトイレ前にも同じく烏枢沙摩明王が祀られています。札所めぐりの合間に、2体の違いを見比べてみるのも楽しいですよ。

弁財天

境内には弁財天が祀られています。弁財天は、もともとは古代インドの“川の神様”で、水の音から“音楽の神”、さらに“学問の神”としても信仰されてきました。琵琶を持っている姿から芸術や知恵を司る女神様として、今も多くの人に親しまれています

境内には弁財天が祀られています。弁財天は、もともとは古代インドの“川の神様”で、水の音から“音楽の神”、さらに“学問の神”としても信仰されてきました。琵琶を持っている姿から芸術や知恵を司る女神様として、今も多くの人に親しまれています

盆送り

毎年8月16日に行われる「盆送り」では、境内に灯篭供養塔が組み上げられ、800個の行灯(あんどん)が高さ16mまで積み上げられます。ご先祖様の精霊送りとして、行灯の火は夜中まで灯されます。

野坂寺は、季節の草花が咲く癒しの庭園

野坂寺の境内は、庭園のようになっていて、季節ごとに草花が咲き誇ります。

蓮の花(7月~9月)

野坂寺の境内の至るところには、仏教世界を象徴する花である「蓮」が多く植えられています。蓮の花は、7月~9月に開花時期を迎え薄ピンク色の花を咲かせます。

さらに、普段は非公開となっていますが、本堂の左裏手は日本庭園になっていて、池に滝が流れ込む様子は、まさに極楽世界。(運がよければ、入れていただけるかも?)

さらに、普段は非公開となっていますが、本堂の左裏手は日本庭園になっていて、池に滝が流れ込む様子は、まさに極楽世界。(運がよければ、入れていただけるかも?)

参道の桜並木(4月)

野坂寺の参道は、春風に揺れる桜のトンネル。山門と桜の組み合わせも、絵になりますね!

野坂寺の参道は、春風に揺れる桜のトンネル。山門と桜の組み合わせも、絵になりますね!

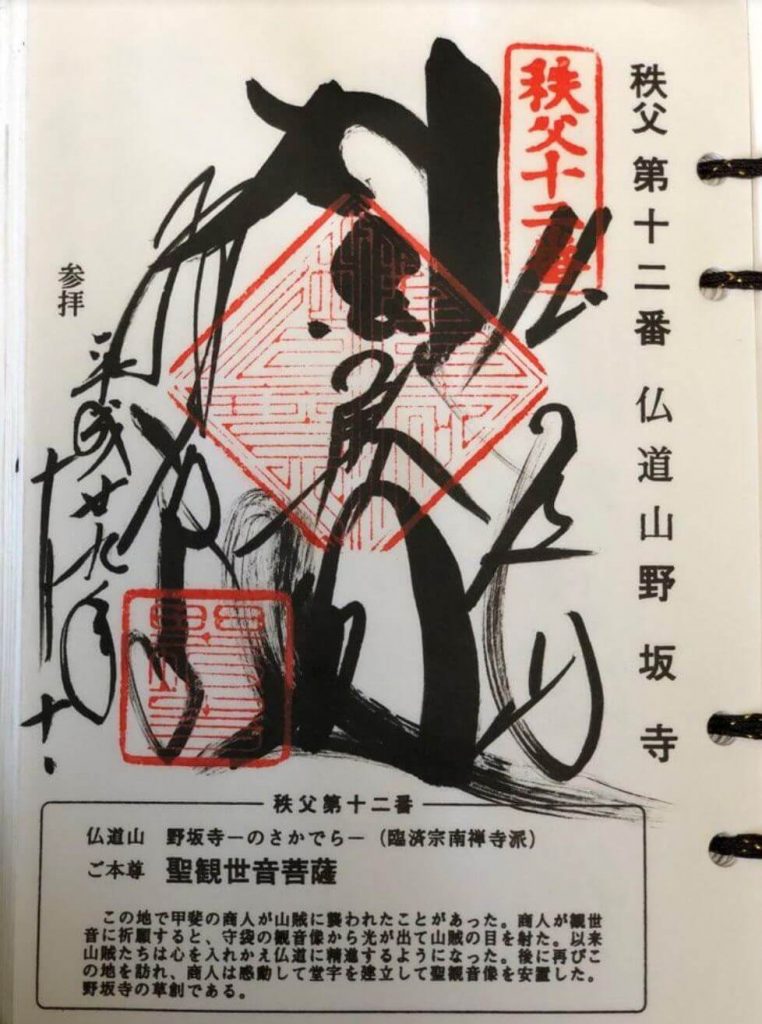

秩父札所12番・野坂寺の御朱印

画像は野坂寺の御朱印。右側は「仏道山」、真ん中には「大悲閣」と書いてありますが、左側は達筆過ぎて読めません。おそらく「野坂寺」と書くのが自然ですが…。ちなみに、大悲閣とは、観音菩薩が祀られている観音堂や、慈悲深いという意味を込めて名付けられたお堂のことを指します。

画像は野坂寺の御朱印。右側は「仏道山」、真ん中には「大悲閣」と書いてありますが、左側は達筆過ぎて読めません。おそらく「野坂寺」と書くのが自然ですが…。ちなみに、大悲閣とは、観音菩薩が祀られている観音堂や、慈悲深いという意味を込めて名付けられたお堂のことを指します。

秩父札所12番・野坂寺の御詠歌

老いの身に 苦しきものは 野坂寺 今思い知れ 後の世の道

秩父札所12番・野坂寺の基本情報

| 宗派 | 聖観世音菩薩 |

|---|---|

| 本尊 | 臨済宗南禅寺派 |

| 住所 | 埼玉県秩父市野坂2-12-25 |

| 納経時間 | AM8時~PM5時(11月~2月はPM4時まで)※12時~12時30分はお昼休憩。 |

| 無料駐車場 | あり |

| アクセス | (1)札所11番・常楽寺から徒歩で約25分 (2)西武秩父駅から徒歩で15分。 |

| イベント | 盆送り(8月16日) |

秩父札所12番・野坂寺の地図

秩父札所12番・野坂寺の近くのホテル・旅館

野坂寺は、秩父市街地にあるため、近くの宿選びに困ることはないでしょう。この記事では、野坂寺から特に近い距離にある人気のおすすめ宿を紹介します。

ホテルルートイン西武秩父駅前

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

オーソドックスなビジネスホテルですが、何よりも西武秩父駅から徒歩3分とアクセスが良いのが大きなポイントです。朝も夜も食事をする場所に困ることは無いため、“宿泊代は、素泊まりでリーズナブルに済ませたい”という方にもおすすめです。

旅館 比与志

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

駅の近くにありながら、田舎の高級旅館を思わせるようなたたずまいの和風内装が人気の旅館です。地元食材をふんだんに使った朝食も評価が高く、「ちちぶの旬 二十四節気の朝ごはん」は特に人気です。16時~翌朝まで、いつでも入浴可能な貸切風呂は、予約不要で何度でも入ることができます。