この記事では、秩父札所11番・常楽寺(じょうらくじ)について、その歴史・見どころ・御朱印・地図・近隣の観光宿泊施設について紹介しています。

常楽寺は、札所10番・大慈寺から徒歩で約15分。札所10番からふたたび国道299号方面に向かい、「坂氷(さかごおり)」の交差点を秩父市街地方面へ下ったところに常楽寺があります。

札所10番から札所11番へ行く方法は、札所十番の裏山から尾根づたいに“ふるさと歩道”(ハイキングコース)を行く方法もあるので、少しでも自然を味わいながら進みたいという方はこちらがオススメです。

目次

秩父札所11番・常楽寺の歴史・由来

南石山 常楽寺は、門海上人という僧侶によって、開基もしくは中興開山されたと伝えられています。

南石山 常楽寺は、門海上人という僧侶によって、開基もしくは中興開山されたと伝えられています。

江戸時代には、観音堂をはじめ仁王門・庫裡(くり)などを備えたお寺だったそうです。1719年には、単独で江戸の湯島天神の境内で出開帳を行っている記録もあります。

しかし、立派な仁王門・観音堂も明治11年(1878年)の秩父大火で焼失してしまいました。現存している観音堂と庫裡は、1897年に再建されたものです。

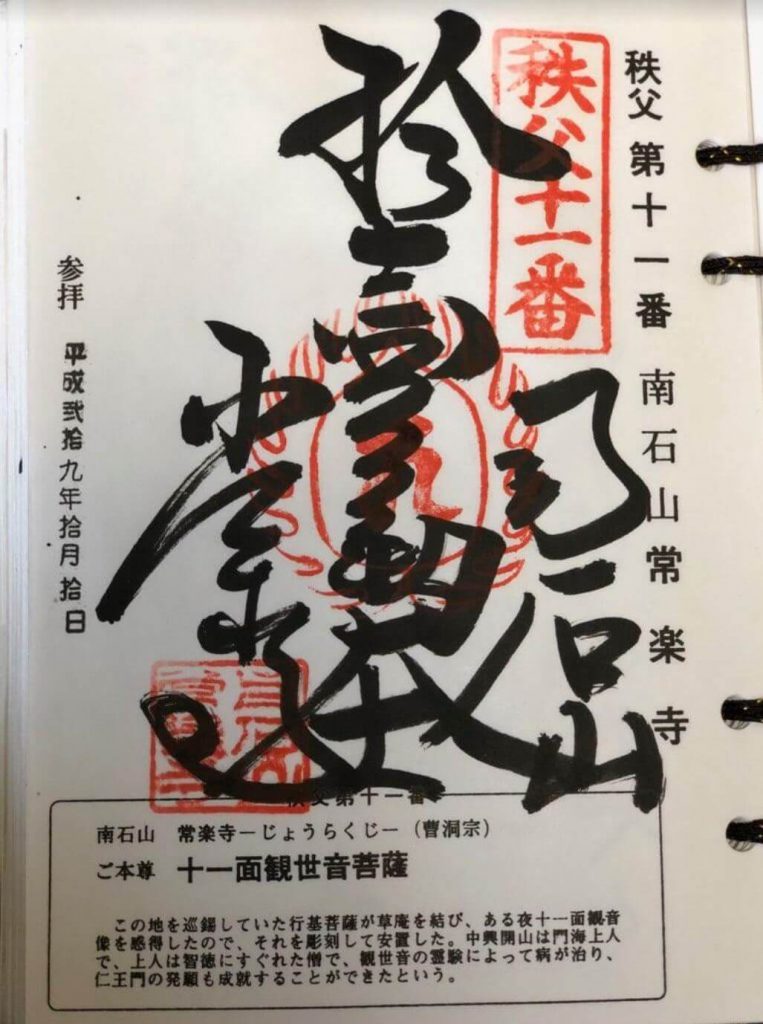

御朱印は、本堂脇の納経所でいただけます。

境内の中には、聖地公園や札所3番につながる入り口も。

秩父札所11番・常楽寺の御本尊

常楽寺の御本尊は、十一面観世音菩薩です。

常楽寺を開基もしくは中興開山したとされている門海上人が、常楽寺の仁王門の工事中に病に侵された際、御本尊である十一面観世音菩薩に回復を祈願したところ、金剛神が夢の中に現れ、病が良くなったと伝えられています。

この言い伝えによって、常楽寺は、病気平癒・長寿祈願の本尊として、現在も多くの信仰を集め、初詣には多くの人が参拝に訪れます。

本堂に掲げられている観音霊験記にも、その様子が描かれています。

秩父札所11番・常楽寺の見どころ

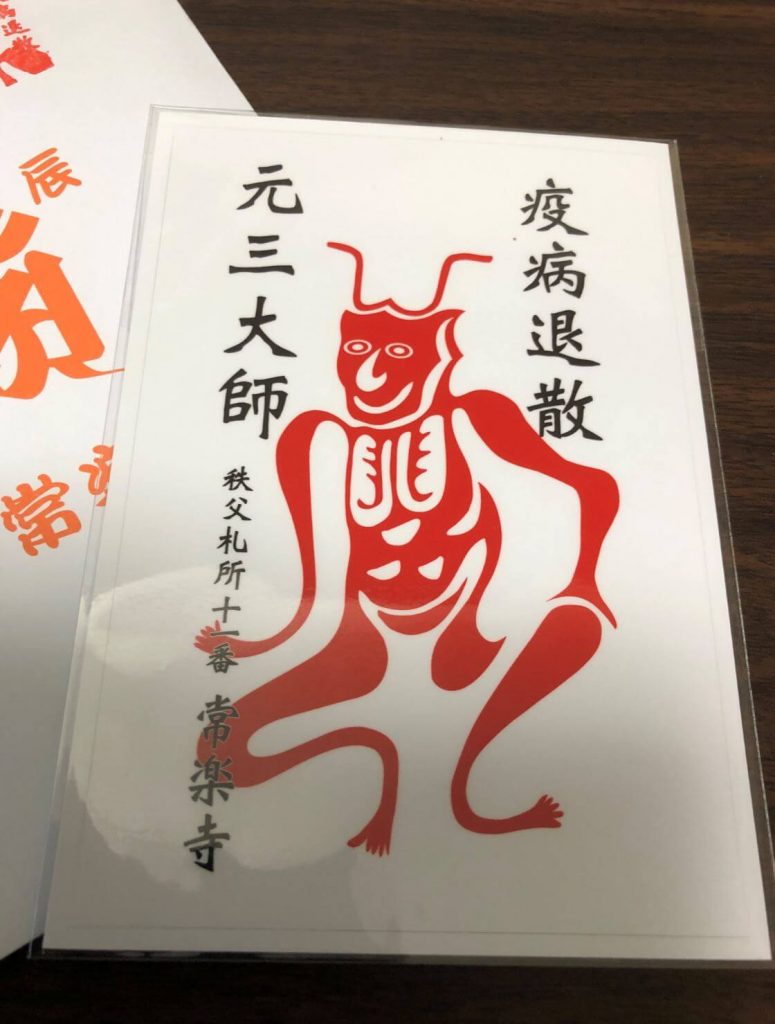

厄除け元三大師

現在、常楽寺は曹洞宗のお寺ですが、江戸時代末期までは秩父札所唯一の天台宗のお寺でした。

そのため、常楽寺では現在でも天台宗中興の祖・良源の別称である元三大師(がんざんだいし)がまつられ、毎年1月3日には、厄除け元三大師の縁日が開かれ多くの人で賑わいます。

元山大師は、絵のような角の生えた鬼の姿に変え(=角大師)、疫病から民衆を救ったとされ、“疫病退散”のご利益もあるとされています。

2020年には、コロナウイルスの世界的流行により、この元三大師をまつる常楽寺も密かにブームになっているとか。

秩父市街を一望できる風景

常楽寺は小高い丘の上に建ってるため、市街地や取り囲む山々が一望できるスポットとしても知られています。

山の斜面の西側に建ち、東側にも山があるため、御詠歌にも歌われているように、朝陽が照らすことはありませんが、夕陽には照らされる場所です。

そのため、境内から見える夕日は特に美しいことでも知られているのです。

普賢大菩薩縁日(毎年4月20日)

●画像:YouTubeチャンネル「秩父札所十三番慈眼寺・十一番常楽寺/南泉和尚」より

毎年4月20日は、「普賢大菩薩縁日」が行われ、特別な祈祷などが行われます。

「普賢菩薩」(ふげんぼさつ)とは、辰・己歳生まれの守り本尊です。

コロナ禍の近年は、リモートによる祈祷のライブ中継を行うなどの試みも行われています。

秩父札所11番・常楽寺の御朱印

秩父札所11番・常楽寺の御詠歌

罪科(つみとが)も 消えよと祈る 坂氷 朝日はさで 夕日かがく

「坂氷(さかごおり)」とは、現在も残る地名で、常楽寺がある地域のことを指します。

札所十番から札十一番を目指す際に通る坂氷の交差点は、地元に人にとっても有名な場所です。

下の句は、朝日はささないが、夕日は美しく輝くという意味です。

秩父札所11番・常楽寺の基本情報

| 宗派 | 十一面観世音菩薩 |

|---|---|

| 本尊 | 曹洞宗 |

| 住所 | 埼玉県秩父市熊木43-28 |

| 納経時間 | AM8時~PM5時(11月~2月はPM4時まで)※12時~12時30分はお昼休憩。 |

| 無料駐車場 | あり |

| アクセス | (1)札所10番・大慈寺から徒歩で約20分 (2)西武秩父駅、御花畑駅から徒歩で15~20分。 |

秩父札所11番・常楽寺の地図

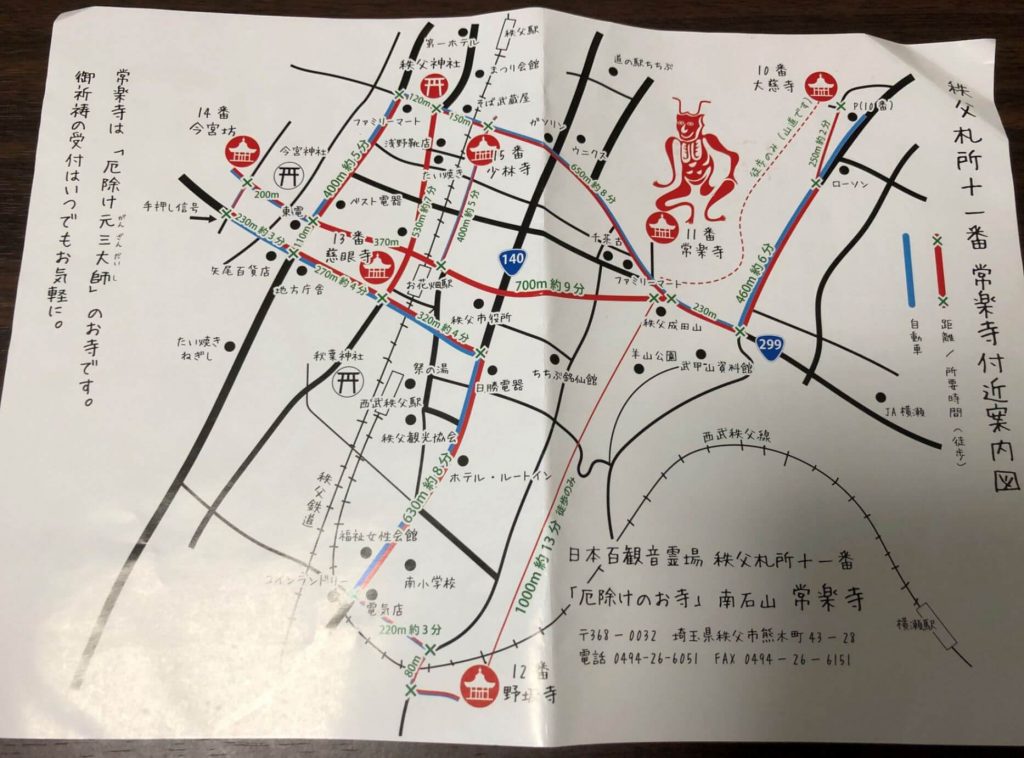

参考:札所十一番・常楽寺でいただける地図

秩父札所11番・常楽寺の近くのホテル・旅館

常楽寺は、秩父市街地にあるため、近くの宿選びに困ることはないでしょう。この記事では、常楽寺に特に近い距離にある人気のおすすめ宿を紹介します。

ホテルルートインGrand秩父

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

天然温泉「旅人の湯」ホテルルートインGrand秩父は、2023年8月にオープンしたばかりの露天風呂付きビジネスホテルです。ルートインの親しみやすさ、大浴場・露天風呂付き、美味しい朝食バイキングが魅力です。

Comfort Stay みやび

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

西武秩父駅や御花畑駅からの徒歩10分とアクセスも良く、清潔感のあるお部屋、そして、リーズナブルな点が大きな魅力です。長期ステイにもおすすめです。