この記事では、秩父札所4番・金昌寺(きんしょうじ)について、その歴史・見どころ・御朱印・地図・近隣の観光宿泊施設について紹介しています。

この金昌寺は、約1,300体にもおよぶ石仏が並ぶ“石仏の寺”として知られています。

札所3番・常泉寺からは、徒歩で約20分。横瀬川にかかる「ふるさと歩道橋」を渡り、さらに進んでいくと大きなわらじがかけられた朱塗りの立派な仁王門を持つ金昌寺にたどり着きます。

目次

秩父札所4番・金昌寺の歴史・由来

高谷山 金昌寺(こうこくさん きんしょうじ)は、1,319体もの石仏が並ぶ“石仏の寺”として知られ、その石仏群は埼玉県の指定有形民俗文化財となっています。

そのはじまりは、江戸時代の寛政年間(1789年~1801年)、古仙登嶽(こせんとがく)和尚が、浅間山噴火・天明の大飢饉などによる犠牲者を供養するために、千体石仏の建立を発願したことに由来するとされています。

古仙登嶽和尚は、寺の発展を願い、江戸や武州(現在の東京・埼玉・神奈川の北東部)から寄進を募り、石仏は3,800体ほどにも上ったそうです。

寄進者は商人や豪農といった富裕層が多く、現存する石仏には寄進者の名前などが刻まれたものもあります。石仏の中には、武州・紀州・越前などの大名家に縁のあるものも見られます。

しかし、その後、明治維新の神仏分離の一環で行われた廃仏毀釈により、多くの石仏は廃棄されてしまいました。

廃仏毀釈による影響か、現存する石仏にも首のないものも多数見つけることができます。

方三間・左右勾欄回廊付・正面舞台造り・銅板葺宝形造りの本堂は、江戸中期に建立されました。

方三間・左右勾欄回廊付・正面舞台造り・銅板葺宝形造りの本堂は、江戸中期に建立されました。

秩父札所4番・金昌寺の御本尊

金昌寺の御本尊は、十一面観世音菩薩です。寺伝では、行基の作とされていますが、実際には室町時代の造像です。

上記の画像は、秘仏とは別に安置されている礼拝用の御前立(おまえだち)です。

秩父札所4番・金昌寺の見どころ

仁王門

大わらじがかけられた朱塗りの見事な仁王門は、秩父札所巡りのおけるハイライトの1つでもあります。そして、門の脇に構える金剛力士像は、秩父札所では最大の2.1m!

大わらじがかけられた朱塗りの見事な仁王門は、秩父札所巡りのおけるハイライトの1つでもあります。そして、門の脇に構える金剛力士像は、秩父札所では最大の2.1m!

大ワラジ

大わらじは、強靭な身体の仁王像にあやかった“健脚”の願いが込められています。よく見ると、お金が挟まれていますね。

大わらじは、強靭な身体の仁王像にあやかった“健脚”の願いが込められています。よく見ると、お金が挟まれていますね。

西国三十四箇所の御本尊・五百羅漢の石仏

三間一戸・重層銅板葺入母屋造りの立派な山門。2階部分には、西国三十四箇所の御本尊・五百羅漢の石仏が並んでいます。

三間一戸・重層銅板葺入母屋造りの立派な山門。2階部分には、西国三十四箇所の御本尊・五百羅漢の石仏が並んでいます。

子育て観音

本堂の回廊部分にある「子育て観音」は、秩父札所巡りのおけるハイライトの1つとなっています。赤ちゃんにお乳を飲ませているその姿は、母性溢れる優しい表情と女性らしい艶やかな印象も持つ美しい観音像です。

江戸時代、妻子を失った人物がその供養のために建立したものと伝えられていますが、隠れキリシタンによって建立されたマリア観音とする説もあります。

酒呑地蔵

盃を頭にかぶり徳利を持っている「酒呑地蔵(さけのみじぞう)」。いつもお酒による失敗をしてしまう名酒が、反省の意を込めて石工に彫らせたものだといいます。

盃を頭にかぶり徳利を持っている「酒呑地蔵(さけのみじぞう)」。いつもお酒による失敗をしてしまう名酒が、反省の意を込めて石工に彫らせたものだといいます。

まるで酔っぱらっているかのようなその姿に、自然と笑みがこぼれます。

六角堂

六角堂には、修験者の開祖・役行者(えんのぎょうじゃ)の像が祀られています。像は、寄木造りで、江戸時代の作とされています。

六角堂には、修験者の開祖・役行者(えんのぎょうじゃ)の像が祀られています。像は、寄木造りで、江戸時代の作とされています。

奥の院 岩屋

境内を奥へ進み、本堂の裏手へ行くと弘法大使像が祀られた奥の院岩屋があります。たくさんの石仏、大きな杉の木、岩から滴り落ちる水(「霊泉の井」)…神秘的なスポットです。

境内を奥へ進み、本堂の裏手へ行くと弘法大使像が祀られた奥の院岩屋があります。たくさんの石仏、大きな杉の木、岩から滴り落ちる水(「霊泉の井」)…神秘的なスポットです。

地層の不整合

奥の院の崖には、時代の異なる地層が重なり合っている『不整合』が見られます。上部に秩父盆地内の礫岩層(約1500万年前)、下部に三波川帯の蛇紋岩(約8500年前~6500年前頃)が重なっています。

奥の院の崖には、時代の異なる地層が重なり合っている『不整合』が見られます。上部に秩父盆地内の礫岩層(約1500万年前)、下部に三波川帯の蛇紋岩(約8500年前~6500年前頃)が重なっています。

この場所は、重要な価値を持つ地質・地形であることから、“秩父ジオパーク“の1つとなっています。ジオパークとは、地球科学的な価値を持つ遺産を保全し、教育やツーリズムに活用しながら、持続可能な開発を進める地域認定プログラムのことをいいます。

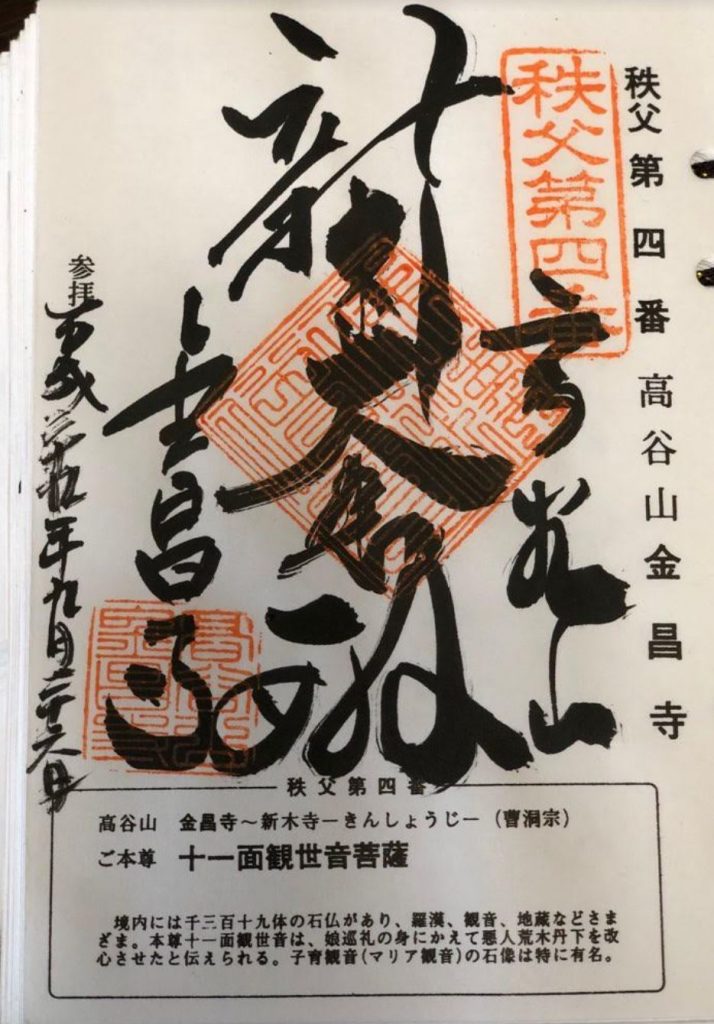

秩父札所4番・金昌寺の御朱印

秩父札所4番・金昌寺の御詠歌

あらかたに 参りて拝む 観世音 二世安楽と 誰も祈らん

「あらかたに」とは、神仏のご利益が明らかに表れるさまをいいます。

また、「二世安楽」とは、現世も来世も心が安らかで苦労がないことをいいます。

秩父札所四番・金昌寺の基本情報

| 宗派 | 曹洞宗 |

|---|---|

| 本尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 住所 | 埼玉県秩父市山田1803 |

| 納経時間 | AM8時~PM5時(11月~2月はPM4時まで)※12時~12時30分はお昼休憩。 |

| 無料駐車場 | あり |

| 自販機 | あり |

| アクセス | (1)札所3番・常泉寺から徒歩で約20分 (2)西武秩父駅から定峰行きもしくは皆野駅行きで20分「金昌寺」下車。徒歩5分。 |

秩父札所4番・金昌寺の地図

秩父札所4番・金昌寺の近くのホテル・旅館

金昌寺のエリアまでくれば、秩父駅周辺などのアクセスの良いホテルなどに宿泊することを検討する人がほとんどでしょう。しかし、以下に紹介する「新木鉱泉」は、秩父札所巡りをより味わい深いものとするために、ぜひ一度は泊まってみたいものです。

新木鉱泉(あらきこうせん)

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

江戸時代、文政10年(1827年)に創業の新木鉱泉は、かつて秩父札所巡りの門前宿として栄えました。

ちなみに、“新木”の名称は、その昔、荒木丹下という酒癖の悪い荒くれ者が、この記事で紹介している金昌寺のご本尊の導きによって改心し、仏道に帰依したことが由来となっています。

そして、金昌寺は、別名“新木寺”とも呼ばれるようになり、この「新木鉱泉」という名前の由来にもなったとされています。