この記事では、秩父札所3番・常泉寺(じょうせんじ)について、その歴史・見どころ・御朱印・地図・近隣の観光宿泊施設について紹介しています。

常泉寺は、秩父の山並みを背に、民家や田んぼが広がる道を進んだ場所に建っています。

札所2番・真福寺の観音堂からは徒歩で約1時間、そして、札所2番の納経所・光明寺からは、徒歩で約20分の道のりです。山道を下り、民家を進みながら横瀬川を越えると、広がる水田…どこか懐かしいその風景に癒されます。

目次

秩父札所3番・常泉寺の歴史・由来

岩本山 常泉寺(いわもとさん じょうせんじ)の創建は、奈良の大仏建立の責任者・行基によるものと言われています。

境内の正面にある横長の本堂は、弘化4年(1847年)の火災で消失しましたが、江戸時代の幕末、安政5年(1858年)に再建されたものが現存しています。

本堂左側の石段を上ったところにある観音堂は、明治3年(1870年)、廃仏毀釈によって秩父神社の境内にあった蔵福寺から薬師堂を移築されたものです。

本堂左側の石段を上ったところにある観音堂は、明治3年(1870年)、廃仏毀釈によって秩父神社の境内にあった蔵福寺から薬師堂を移築されたものです。

秩父札所3番・常泉寺の御本尊

観音堂の御本尊は、聖観音です。

弘化4年の火災の際には胸部に火傷跡を残しつつも、なんとか運び出され難を逃れたとされています。

画像は、礼拝用の御前立(おまえだち)です。

秩父札所3番・常泉寺の見どころ

1.彫刻が見事な観音堂

観音堂は、江戸後期、秩父の名匠・藤田徳佐衛門吉久が造営したとされています。方三間・回廊付・唐破風様流れ向拝付・銅板葺宝形造りの建物です。

堂内は格天井になっていて、花・鳥・人物などが色付きで描かれています。

龍・鳳凰の彫刻

観音堂の向拝には、玉井(熊谷付近)の飯田和泉氏による見事な彫刻が施されています。飯田和泉は、名工として当時の秩父で名を馳せたといいます。

海老虹梁の龍の透かし彫り

“海老虹梁(えびこうりょう)”とは、エビの背中のように湾曲した虹梁(建物を支える構造材)の一種で、鎌倉時代から唐様建築に用いられました。

建物を支える構造材なので、通常であれば大胆な細工はできないものですが、この観音堂では龍に見立てた大胆な彫刻が施されており、全国的にも貴重なものとされています。

2.子持ち石

子持ち石は、“子供を授かりたい“という女性が持ち上げると、子宝に恵まれると伝えられる常泉寺の寺宝です。現在も誰でも自由に触れることができ、多くの女性が訪れるといいます。

『観音霊験記』には、この子持ち石について、“世嗣(よつぎ)なき者信心して祈れば福徳知恵ある善男子を授かる”と記されています。

3.子安観音

子持ち石とともに、子育てにご利益のある子安観音もまつられています。

3.長命水

本堂の左手前にある井戸の水は「長名水」と呼ばれています。

本堂の左手前にある井戸の水は「長名水」と呼ばれています。

『観音霊験記』によれば、その昔、このお寺の住職が重い病で苦しんでいたときに、夢枕に観音様が現れ「当寺には万病に利く泉水がある。これを服せよ」とお告げをしたといいます。そして、住職がお告げに従って庭の泉水を飲むと、たちまち病は治ってしまったと伝えられています。以来、この庭の井戸水は「長名水」と呼ばれるようになり、どんな難病にでもご利益ある水として伝えらてきました。

しかし、残念ながら、現在では自然環境による衛生面から、飲むことはできません。

尚、『観音霊験記』による伝承では、常泉寺の境内には眼病にご利益のある“不睡石”があったと記されていますが、現代では残っていないようです。

4.蓮池

本堂脇にある蓮池も、風情を感じます。

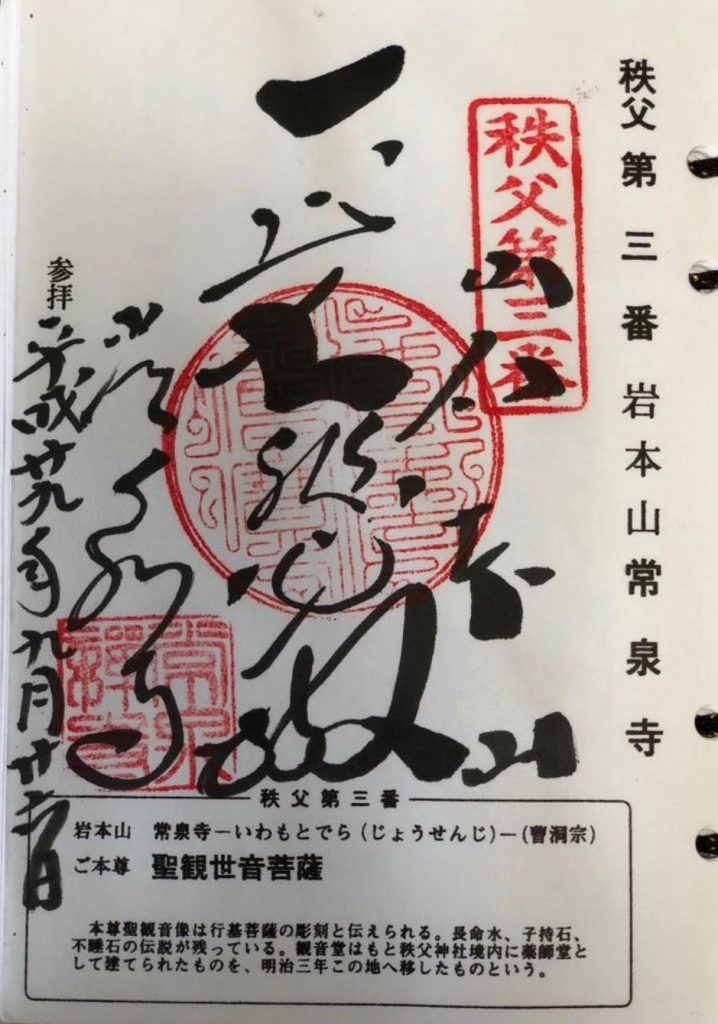

秩父札所3番・常泉寺の御朱印

秩父札所3番・常泉寺の御詠歌

補陀洛は 岩本寺と 拝むべし 峰の松風 ひびく滝津瀬

「補陀洛(ふだらく)」とは、観音菩薩の降臨する霊場を意味する梵語です。

また、「瀧津瀬(たきつせ)」とは、滝のような急流のことを意味します。

秩父札所3番・常泉寺の基本情報

| 宗派 | 曹洞宗 |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音 |

| 住所 | 埼玉県秩父市山田1392 |

| 納経時間 | AM8時~PM5時(11月~2月はPM4時まで)※12時~12時30分はお昼休憩。 |

| 無料駐車場 | あり |

| アクセス | (1)札所2番納経所・光明寺から徒歩で約20分 (2)西武秩父駅から定峰行きもしくは皆野駅行きで20分「山田」下車。徒歩10分。 |

秩父札所3番・常泉寺の地図

秩父札所3番・常泉寺の近くのホテル・旅館

「新木鉱泉」は、かつて秩父札所巡りの門前宿として栄えた歴史と伝統を持つ宿として人気です。また、「ホテル美やま」は老舗ながらも、キレイな館内・豊かな自然風景・おもてなしが人気のホテルです。いずれも、ぜひ一度は泊まってみたい宿です。

新木鉱泉(あらきこうせん)

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

江戸時代、文政10年(1827年)に創業の新木鉱泉は、かつて秩父札所巡りの門前宿として栄えました。当時の面影をそのまま残した内装と建物には、歴史や趣を感じます。露天風呂付きの客室で、日々の喧騒を忘れ、遠い先人たちに思いを馳せてみるというのはいかがでしょうか。

ホテル美やま

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

渓流の流れを感じることができる自然の中の温泉宿です。2019年には、宿泊サイトの“売れた宿大賞”の2位に選ばれています。露天風呂付きの客室、2023年にリニューアルしたばかりの大浴場内サウナ室など、見どころ満載です。