この記事では、秩父札所15番・少林寺(しょうりんじ)について、その歴史・見どころ・御朱印・地図・近隣の観光宿泊施設について紹介しています。

少林寺は、札所14番・今宮坊から徒歩で約15分の場所にあります。

今宮坊から再び秩父鉄道方面に向かい、住宅街を通り抜け、秩父神社の表参道である商店街・番場通りのすぐ近くに少林寺があります。

目次

秩父札所15番・少林寺の歴史・由来

札所15番 母巣山 少林寺(ははそさん しょうりんじ)は、もともと秩父札所ではなく「五葉山 少林禅寺」という名前のお寺というでした。

明治時代の神仏分離令(1868年)によって、もともと秩父神社の境内にあった秩父札所のひとつ「母巣山 蔵福寺(ぞうふくじ)」が廃寺となってしまいます。

しかし、信者たちの嘆願により、五葉山 少林禅寺と合併して秩父札所として引き継がれることとなり、その際、山号は「母巣山」、寺号は「少林寺」へとあらためられたのです。

現在でも、参道入口にある石標には「五葉山 少林禅寺」と記されていて、当事の信者たち想いによって動かされた歴史の名残を感じることができます。

現在でも、参道入口にある石標には「五葉山 少林禅寺」と記されていて、当事の信者たち想いによって動かされた歴史の名残を感じることができます。

また、すぐ近くには秩父事件殉職警官墓所入口と刻まれたの石標も見えます。

秩父札所15番・少林寺の御本尊

少林寺の御本尊は、十一面観音菩薩です。

その昔、近江堅田に商人が、東国の疫病を免れるために、仏像を専門に作る“仏師”の定朝(じょうちょう)に比叡山の観音像を授けられ運ぶよう言われたものとされています。

そして、この十一面観音像により東国は疫病から免れることができ、この地が霊場になったとされています。

山門の脇にある観音霊験記には、この奇談(湯尾峠の奇談)のエピソードが描かれています。

秩父札所15番・少林寺の見どころ

土蔵造りの本堂

白い漆喰が印象的な本堂は、秩父札所唯一の土蔵造りの本堂です。

明治時代の秩父大火(1878年)の後、火災にも強い建物とするために建立されたものです。

堂内には、三十三観音図額があります。

本堂の彩色彫刻

本堂の欄間には、信者達によって観音経を絵解きした彩色彫刻(絵解き説法図)があります。

秩父半僧坊大権現

本堂右側の大権現社には、秩父半僧坊大権現がまつられ、“火除け”や“厄除け”にご利益があると信仰されています。

「大権現(だいげんげん)」とは、仏様や菩薩様が人々を救うために仮の姿になって現れることをいいます。

一願達磨

山門の手前では、一願達磨が迎えてくれます。

ダルマは、もともと達磨大師の座禅の姿を模したものが縁起物となり、病気や災難から守る魔除けとして信じられてきました。

現代では、何度転んでも起き上がることから、「努力」や「忍耐」の象徴とされたり、受験の合格祈願としても知られています。

山形有朋の碑

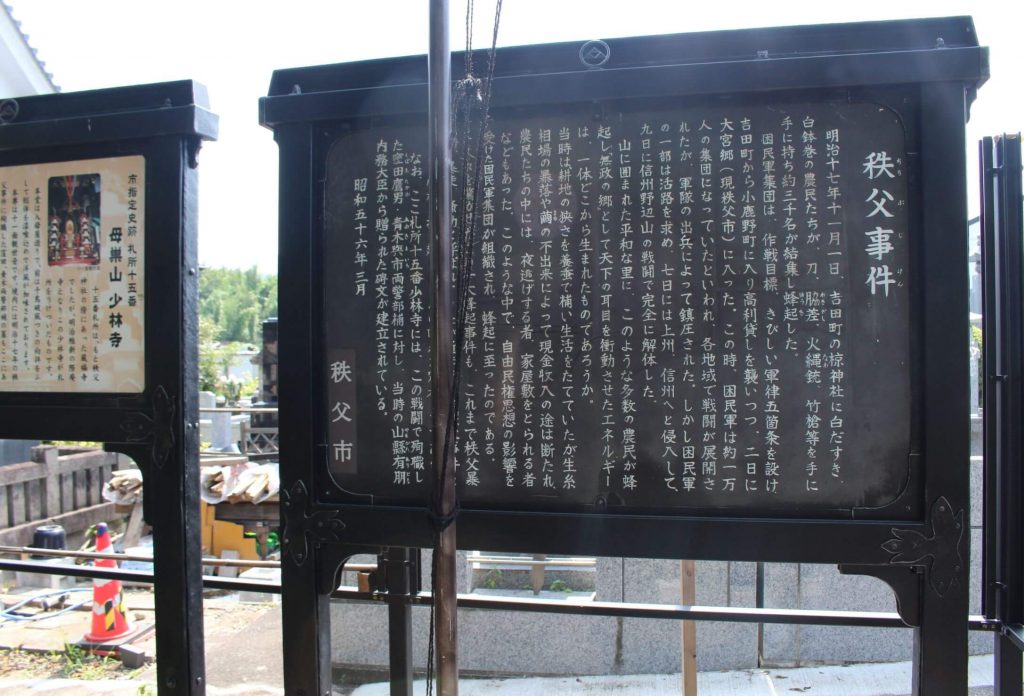

秩父事件が起きた当時の内務大臣・山形有朋の碑も。

山形有朋は、秩父周辺の農民1万人による武装蜂起に対し、鎮台兵を派遣しました。

秩父事件殉職警官の墓

大権現社と地蔵堂の奥には、秩父事件(1884年)で殉職した警官2名のお墓があります。

秩父事件は、“近現代の日本で、唯一の民衆の武装蜂起”とされる歴史的な事件でした。

四季折々の花草

福寿殿

境内には、季節ごとに美しく咲く花草が植えられています。

春先には、先代住職によって植えられた五千株もの福寿草が咲きます。

このことから、本堂は「福寿殿」とも呼ばれるようになりました。

春の少林寺

春の季節は、武甲山をバックに、桜が美しく咲き誇ります。

春の季節は、武甲山をバックに、桜が美しく咲き誇ります。

観音像との対比も美しい。

観音像との対比も美しい。

秋の少林寺

こちらは秋の季節の境内の様子。色鮮やかな紅葉が美しい。

こちらは秋の季節の境内の様子。色鮮やかな紅葉が美しい。

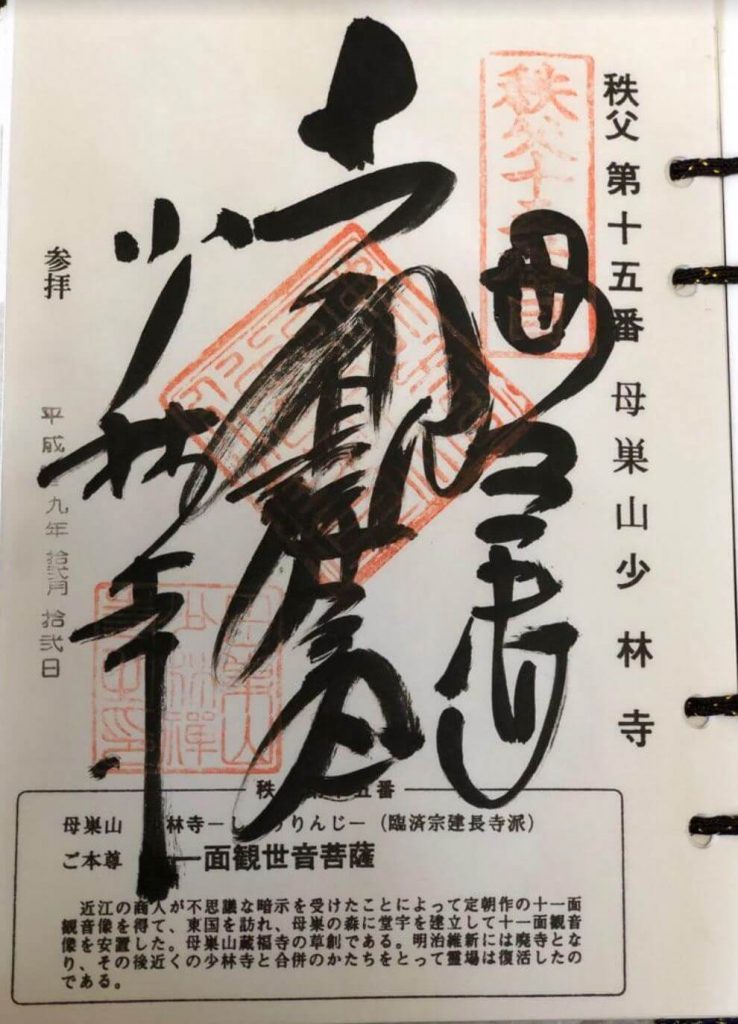

秩父札所15番・少林寺の御朱印

秩父札所15番・少林寺の御詠歌

みどり子の 母その森の 蔵福寺 ちちもろともに 誓いもらすな

“母その森”とは、少林寺のすぐ近くにある秩父神社のことをさします。

蔵福寺は、かつて秩父神社の境内にあった札所の一つ、母巣山 蔵福寺のことをさします(※歴史・由来を参照)。

秩父札所15番・少林寺の基本情報

| 宗派 | 十一面観世音菩薩 |

|---|---|

| 本尊 | 臨済宗建長寺派 |

| 住所 | 埼玉県秩父市番場町7−9 |

| 納経時間 | AM8時~PM5時(11月~2月はPM4時まで)※12時~12時30分はお昼休憩。 |

| 無料駐車場 | あり |

| アクセス | (1)札所14番・今宮坊から徒歩で約15分 (2)西武秩父駅から徒歩で約15分。 (3)秩父駅から徒歩で約5分 (4)御花畑駅から徒歩で約5分 |

秩父札所15番・少林寺の地図

秩父札所15番・少林寺の近くのホテル・旅館

少林寺は、秩父市街地にあるため、宿選びに困ることはないでしょう。この記事では、少林寺から特に近い距離にある人気のおすすめ宿を紹介します。

ホテルルートイン西武秩父駅前

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

オーソドックスなビジネスホテルですが、何よりも西武秩父駅から徒歩3分とアクセスが良いのが大きなポイントです。朝も夜も食事をする場所に困ることは無いため、“宿泊代は、素泊まりでリーズナブルに済ませたい”という方にもおすすめです。

旅館 比与志

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

駅の近くにありながら、田舎の高級旅館を思わせるようなたたずまいの和風内装が人気の旅館です。地元食材をふんだんに使った朝食も評価が高く、「ちちぶの旬 二十四節気の朝ごはん」は特に人気です。16時~翌朝まで、いつでも入浴可能な貸切風呂は、予約不要で何度でも入ることができます。

Comfort Stay みやび

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

西武秩父駅や御花畑駅からの徒歩10分とアクセスも良く、清潔感のあるお部屋、そして、リーズナブルな点が大きな魅力です。長期ステイにもおすすめです。

NIPPONIA 秩父 門前町

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

なんと築100年の古民家や登録有形文化財をリノベーションした宿泊施設。明治から昭和を感じられる施設は、ぜひ一度泊まってみたいものです。“秩父に暮らすように泊まる美食の宿”をコンセプトに提供される秩父食材を使ったフレンチディナーと和朝食も魅力的です。

ホテルルートインGrand秩父

●画像:じゃらんnet

●画像:じゃらんnet

天然温泉「旅人の湯」ホテルルートインGrand秩父は、2023年8月にオープンしたばかりの露天風呂付きビジネスホテルです。ルートインの親しみやすさ、大浴場・露天風呂付き、美味しい朝食バイキングが魅力です。