今回は、埼玉県さいたま市の市街地にある「新秩父三十四ヶ所観音霊場」について紹介します。

●「なぜ、さいたま市に秩父三十四ヶ所観音霊場があるの?」

●「秩父にある本場の秩父三十四ヶ所観音霊場/秩父札所巡りとはどういう関係があるの?」

●「新秩父三十四ヶ所観音霊場について、もっと詳しく知りたい!」

この記事はそんな方に向けて書いています。

調べてみると、意外にもその歴史は古く、中には、すでに廃寺となっている霊場もあるとか、ないとか…。“百聞は一見に如かず”ということで、2023年の秋、秩父札所巡りの先達でもある当サイト管理人が、実際に、新秩父三十四ヶ所観音霊場を巡ってきました。

本場の秩父札所巡りについての理解を深めたい方は、ぜひ最後までお読みください♪

目次

- 新秩父三十四ヶ所観音霊場とは?

- 新秩父三十四ヶ所観音霊場の一覧

- 新秩父札所1番・笹丸観音堂

- 新秩父札所2番・光徳寺

- 新秩父札所3番・円徳寺

- 新秩父札所4番・大興寺

- 新秩父札所5番・総持院

- 新秩父札所6番・観音堂

- 新秩父札所7番・堂山

- 新秩父札所8番・見沼堂

- 新秩父札所9番・宝蔵院

- 新秩父札所10番・中原堂

- 新秩父札所11番・前窪観音堂

- 新秩父札所12番・東泉寺

- 新秩父札所13番・ 吉祥寺

- 新秩父札所14番・ 中尾堂

- 新秩父札所15番・ 中丸桑原堂

- 新秩父札所16番・ 王林院 観音堂(※廃寺)

- 新秩父札所17番・ 長覚院

- 新秩父札所18番・ 相之谷堂

- 新秩父札所19番・ 正福寺

- 新秩父札所20番・ 本地堂

- 新秩父札所21番・ 萬日堂

- 新秩父札所22番・ 天沼観音堂(子易観音堂)

- 新秩父札所23番・ 円蔵院

- 新秩父札所24番・ 宝乗院(※現在は、23番に合祀)

- 新秩父札所25番・ 薬師堂(白岡堂)

- 新秩父札所26番・ 正福寺

- 新秩父札所27番・ 大島堂

- 新秩父札所28番・ 覚蔵院

- 新秩父札所29番・ 宝積寺

- 新秩父札所30番・ 慈眼院

- 新秩父札所31番・ 観音堂

- 新秩父札所32番・ 新堤観音堂(大円寺観音堂)

- 新秩父札所33番・34番 大圓寺

- 新秩父三十四ヶ所観音霊場の地図(MAP)

- まとめ:新秩父三十四ヶ所観音霊場

新秩父三十四ヶ所観音霊場とは?

秩父札所三十四ヶ所観音霊場の「写し霊場」です

(画像:見沼自然公園。新秩父札所巡りでは、見沼の美しい風景にも触れることができる)

(画像:見沼自然公園。新秩父札所巡りでは、見沼の美しい風景にも触れることができる)

さいたま市にある「新秩父三十四ヶ所観音霊場」とは、秩父札所三十四ヶ所観音霊場(秩父札所巡り)の“写し霊場“です。本場の秩父札所がある埼玉県秩父市からは、遠く離れたさいたま市の東部…見沼区・緑区・浦和区・大宮区に各霊場が点在しています。すべて徒歩で巡る場合、総距離は秩父札所巡りよりも少ないと思われるものの、すべてを回りきるには数日間の日数を要します。

この“写し霊場”とは、その名の通り、本場の観音霊場をコピーしたものです。写し霊場は、日本全国各地にあり、例えば、同じ埼玉県の三郷市には、四国八十八ヶ所の写し霊場である「新四国四箇領八十八箇所霊場」などもあります。写し霊場を巡礼することによって、本場の霊場巡りと同じご利益が得られるとされています。

写し霊場が各地で登場した背景をたどると、その歴史は、江戸時代にまでさかのぼります。江戸時代は、四国八十八ヶ所だけでなく、西国三十三ヶ所・坂東三十三ヶ所・秩父札所三十四ヶ所を合わせた日本百観音霊場巡りが一般庶民にも広まっていきました。

しかし、これらの霊場は、現在とは異なり、旅行感覚で誰もがいける場所ではありませんでした。そこで、遠方の人たちが気軽に訪れることができるようにと各地域に作られた霊場巡りが、写し霊場なのです。

新秩父三十四ヶ所観音霊場の歴史~現在

(画像:氷川神社の参道入口。新秩父札所巡りの道中では、県内の有名な寺社へ立ち寄るのも楽しみの1つ。)

(画像:氷川神社の参道入口。新秩父札所巡りの道中では、県内の有名な寺社へ立ち寄るのも楽しみの1つ。)

今回紹介する新秩父三十四ヶ所観音霊場は、諸説ありますが、江戸時代の延宝6年(1678年)よりも以前に成立していたとされています。

現在では、三十四ヶ所の霊場の中には無人寺となっているところや、すでに廃寺となっていたりするところもあり、少しずつその歴史が薄れつつある様子がうかがえます。

しかし、本場の秩父札所で12年に1度に行われる「午年総開帳」の時期には、この新秩父三十四ヶ所の寺院でも御開帳が行われています。

前回の午年総開帳は2014年でしたが、当時の地域の広報誌・個人のブログなどをネット検索すると、一部の霊場では、御接待を行ったり特別な御朱印を提供するなど、その文化が現在にまで受け継がれている様子が分かります。

●参照リンク:さいたま市立浦和博物館「あかんさす」

新秩父三十四ヶ所観音霊場の一覧

ここからは、各霊場を紹介していきます。ただし、新秩父三十四ヶ所観音霊場は、無人寺・廃寺となっているお寺もあり、得られる情報が少ない点もあることご容赦ください。

新秩父札所1番・笹丸観音堂

笹丸観音堂は、創建は不明となっていますが、江戸時代には、天保(1831~1845)から弘化年間(1845~1848)に寺子屋が開かれていたという記録が残されています。昭和17年からは、同じ見沼区にある常泉寺の管理となっています。

2023年の平日に訪れた際、扉は閉まり切っており、無人の様子でした。

笹丸観音堂の見どころ

お堂が2階にある造りが印象的です。階段を上がると、住宅地や畑が広がるのどかな風景が一望できて癒されます。

笹丸観音堂の基本情報

| 1番霊場 | 笹丸観音堂 |

|---|---|

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 常に行く 道よ笹丸 踏み分けて ただひと筋に 頼む誓ひを |

| 宗派 | 曹洞宗 |

| 住所 | さいたま市見沼区笹丸49 ※常泉寺(染谷3丁目242)の管理 |

新秩父札所2番・光徳寺

光徳寺は、安土桃山時代の1595年、快巌によって開山されました。そして、江戸時代には、三大将軍・徳川家光以降、代々に渡って13石の寺領を賜り、それを証明する朱印状も残されています。

光徳寺は、安土桃山時代の1595年、快巌によって開山されました。そして、江戸時代には、三大将軍・徳川家光以降、代々に渡って13石の寺領を賜り、それを証明する朱印状も残されています。

お寺の西側を通る日光御成道は、将軍が日光東照宮へ参拝する際の専用道として使われ、この光徳寺はその休息所としての役目も果たしていたそうです。御本尊は薬師如来と釈迦如来ですが、新秩父札所としての御本尊は聖観音菩薩です。

光徳寺のみどころ

そして、江戸時代には、三大将軍・徳川家光以降、代々に渡って13石の寺領を賜り、それを証明する朱印状も残されているとされています。

お寺の西側を通る日光御成道は、将軍が日光東照宮へ参拝する際の専用道として使われ、この光徳寺はその休息所としての役目も果たしていたそうです。

光徳寺から徒歩で2分程度の場所、光徳寺の脇を通る日光御成道にさいたま市指定の史跡・膝子一里塚(ひざこいちりづか)があります(見沼区大字膝子527-1)。“膝子”とはこの地域の名称です。一里塚とは、往来の目印として、日本橋を起点に一里(約4km)ごとに築かれた塚のことです。現在も“一里塚”と刻まれた石碑と石仏があります。

光徳寺の基本情報

| 2番霊場 | 江長山 光徳寺 |

|---|---|

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御詠歌 | ありがたや 慈眼に我を 御賜いて 膝子のごとく 恵む御利生 |

| 宗派 | 曹洞宗 |

| 住所 | さいたま市見沼区膝子315 |

新秩父札所3番・円徳寺

円徳寺は、埼玉スタジアムの最寄り駅・浦和美園駅から徒歩5分ほどの距離にあるお寺です。新秩父札所の3番霊場であり、武蔵国八十八ヶ所霊場の46番札所でもあります。

円徳寺は、埼玉スタジアムの最寄り駅・浦和美園駅から徒歩5分ほどの距離にあるお寺です。新秩父札所の3番霊場であり、武蔵国八十八ヶ所霊場の46番札所でもあります。

本堂の脇には、小さな観音堂、金網で守られた宝篋印塔、入口付近には石板碑もありましたが、どのような歴史・由緒があるか手掛かりになるものはありませんでした。この円徳寺は、「新編武蔵風土記稿」にその存在があったことが記されていますが、創建の時代などは不明となっています。

平日の昼間に訪れた際は、無人の様子でした。

円徳寺の基本情報

| 3番霊場 | 無量山 西光院 円徳寺 |

|---|---|

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 補陀洛や 円の徳の 観世音 山の無量も 福寿なるらん |

| 宗派 | 真言宗智山派 |

| 住所 | さいたま市緑区下野田429 |

新秩父札所4番・大興寺

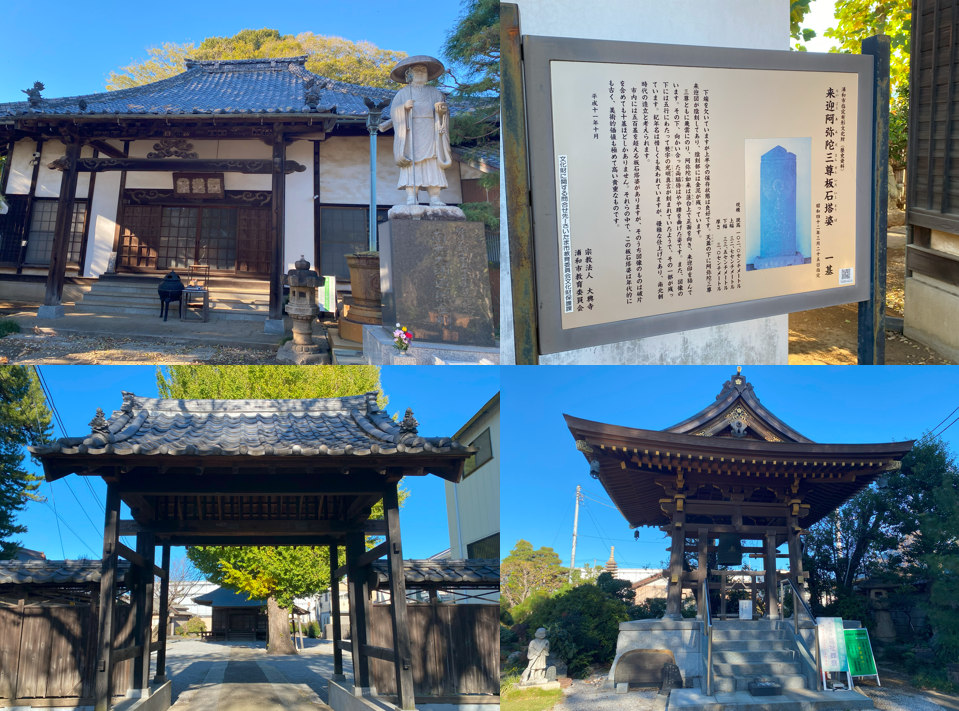

大興寺は、永禄年間(1558年~1570年)に、法印永義によって開山された真言宗智山派のお寺です。新秩父札所4番であり、武蔵国八十八ヶ所霊場47番札所でもあります。

文化財としては、指定天然記念物となっているヒイラギや梅、さいたま市指定有形文化財となっている来迎阿弥陀三尊板石塔婆などもあります。また、境内には、1817年に造立された浄土宗の徳本上人の念仏供養塔があります。

大興寺の基本情報

| 4番霊場 | 慈眼山 観音院 大興寺 |

|---|---|

| 御本尊 | 如意輪観世音菩薩 |

| 御詠歌 | いつとても 普門大門 打ち開き 慈眼視衆生 利生あらたさ |

| 宗派 | 真言宗智山派 |

| 住所 | さいたま市緑区大門2583 |

新秩父札所5番・総持院

立派な鐘楼門を持つ総持院は、天正5年(1577)頃、法印良秀によって開創されたと伝えられています。釈迦像や空海像が建つ境内は、春の季節になると牡丹(ボタン)の花がキレイに咲くことでも有名です。

休日に訪れた際も参拝者はほとんど無く、特に納経対応を行っている様子はありませんでした。

総持院の基本情報

総持寺の近隣スポット(見沼の龍)

総持院から徒歩5分ほどの場所に、“見沼の龍”と呼ばれる藁(ワラ)でできた巨大竜のアートがあります。さいたま市の東部・見沼地区には、古くから竜にまつわるいくつもの伝説があり現代にも伝えられています。

| 5番霊場 | 阿日山 宝袋寺 総持院 |

|---|---|

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 阿日山 参りて拝む 観世音 ただひと筋に 大慈大悲を |

| 宗派 | 真言宗智山派 |

| 住所 | さいたま市緑区南部領辻2944東国花100 |

新秩父札所6番・観音堂

閑静な住宅街の中にある、目が覚めるような朱塗りのお社が特徴的な八雲神社。この八雲神社の境内の脇にある集会所に、新秩父札所6番の御本尊・馬頭観世音菩薩が祀られています。ただし、平日訪れた際は無人でした。

閑静な住宅街の中にある、目が覚めるような朱塗りのお社が特徴的な八雲神社。この八雲神社の境内の脇にある集会所に、新秩父札所6番の御本尊・馬頭観世音菩薩が祀られています。ただし、平日訪れた際は無人でした。

八雲神社の境内には、染谷地域における日露戦争戦没者の従軍碑や、この地域で伝統的なお祭りであった「染谷の振り万灯」に関する案内板もあります。昭和初期までは、若い衆が5本の万灯を振りながら村中を練り歩き、村中の人が総出で山車の組み立てを行う祭礼が行われていたとか。

観音堂の基本情報

| 6番霊場 | 観音堂 |

|---|---|

| 御本尊 | 馬頭観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 安養の 台に向かう 大慈尊 参る心ぞ たのもしきかな |

| 宗派 | ― |

| 住所 | さいたま市見沼区染谷1丁目288 |

新秩父札所7番・堂山

札所7番・堂山の御本尊である馬頭観音は、地域の集会所となっている根木輪公会堂内にあります。集会所の脇には、秩父札所を含む百観音霊場の供養塔や、石仏が立ち並んでいます。平日に訪れた際、根木輪公会堂は無人でした。

札所7番・堂山の御本尊である馬頭観音は、地域の集会所となっている根木輪公会堂内にあります。集会所の脇には、秩父札所を含む百観音霊場の供養塔や、石仏が立ち並んでいます。平日に訪れた際、根木輪公会堂は無人でした。

堂山の近くにあるスポット

見沼自然公園

見沼自然公園は、堂山から北側入口を経て徒歩10分ほどの場所にあります。埼玉県さいたま市緑区に位置し、江戸時代に芝川の水を排水して干拓された見沼田んぼの跡地に整備された公園です。

見沼自然公園は、堂山から北側入口を経て徒歩10分ほどの場所にあります。埼玉県さいたま市緑区に位置し、江戸時代に芝川の水を排水して干拓された見沼田んぼの跡地に整備された公園です。

当時、この事業を担ったのが治水家・井沢弥惣兵衛で、公園内にはその銅像も建てられています。面積は約1200ヘクタールに及び、現在は大規模な緑地空間として市民に親しまれています。園内には大きな修景池があり、水辺の植物や野鳥など、かつて見沼に生息していた自然環境を観察できるスポットとなっています。

堂山の基本情報

| 7番霊場 | 堂山 |

|---|---|

| 御本尊 | 馬頭観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 眺め入る 堂山風に 月冴えて 心の曇り 払ふ片柳 |

| 宗派 | ― |

| 住所 | さいたま市見沼区片柳1373-3 根木輪公会堂内 |

新秩父札所8番・見沼堂

| 8番霊場 | 西山見沼堂 |

|---|---|

| 御本尊 | 馬頭観世音菩薩 |

| 御詠歌 | あら尊ふと 無明の夢を 見沼堂 大慈の慧日 照らす西山 |

| 宗派 | ― |

| 住所 | さいたま市見沼区片柳61 (個人の管理) |

新秩父札所9番・宝蔵院

新秩父札所9番・宝蔵院は、現在、観音堂と墓地となっています。明治初年までは、この場所に真言宗のお寺・宝蔵院があったとされています。2023年の平日に訪れた際、扉は閉まり切っており、無人の様子でした。

新秩父札所9番・宝蔵院は、現在、観音堂と墓地となっています。明治初年までは、この場所に真言宗のお寺・宝蔵院があったとされています。2023年の平日に訪れた際、扉は閉まり切っており、無人の様子でした。

県道沿いの墓地内にある“山崎のボダイジュ(菩提樹)”は、浦和市指定の天然記念物となっています。

また、「弥勒二年」という私年号が刻まれた板石塔婆(いたいしとうば)は、室町時代中期のもので、現在は、市指定の有形文化財として「浦和市郷土博物館」に展示されています。こちらは現地で見ることはできませんが、境内には、他にも古そうな板石塔婆・石仏などを確認することができます。

宝蔵院の基本情報

| 9番霊場 | 宝蔵院 |

|---|---|

| 御本尊 | 馬頭観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 唯頼め 誓も深き 足立野の 馬頭の山に 宝蔵院 |

| 宗派 | 真言宗 |

| 住所 | さいたま市緑区山崎1丁目16-6 |

新秩父札所10番・中原堂

新秩父札所10番・中原堂は、約400年以上もの歴史があるお堂で、御本尊の白衣観音菩薩は地域の守り尊として親しまれてきたとされています。

新秩父札所10番・中原堂は、約400年以上もの歴史があるお堂で、御本尊の白衣観音菩薩は地域の守り尊として親しまれてきたとされています。

普段は無人のお堂ですが、定期的にお堂で勉強会を開いたり、マルシェを開催したりするなど、地域交流の場として活用されています。

ホームページによると、1年に1度、1日限定で御本尊の御開帳や御朱印を提供してくれているようです。2014年の午年御開帳の年には、馬の飾りを置き参拝者を迎えてくれるなど、現在も新秩父札所としての役割を果たしながら、その文化を後世に伝えてくれています。

中原堂の見どころ

お堂には、新秩父札所の1つであることがしっかりと明示されています。御本尊・白衣観音菩薩のご利益(=子宝・育児・家族繁栄)の説明や、御詠歌なども掲示されています。

歴史や文化を大切に受け継ぐ気持ちが、地蔵尊の可愛らしい帽子にも表れていますね。お堂の脇にズラリと並んでいた古い時代の板石塔婆・石仏も印象的でした。

中原堂の基本情報

| 10番霊場 | 中原堂 |

|---|---|

| 御本尊 | 白衣観世音 |

| 御詠歌 | あらたかに 誓をかけよ 観世音 千歳経ぬべき 松風の音 |

| 宗派 | ― |

| 住所 | さいたま市緑区三室200 |

| ホームページ | https://www.byakuekannon-nakabaradou.com/ |

新秩父札所11番・前窪観音堂

新秩父札所11番・前窪観音堂は住宅街にあり、現在、敷地内は、墓地と民家のような建物があるのみ。2023年の平日に訪れた際、建物の扉は閉まり切っていました。

インターネットの情報によると、建物は自治会の集会場としても利用され、2014年の午年御開帳時には、御本尊の御開帳・御朱印の提供なども行われたようです。

●参照URL:新秩父三十四観世音札所めぐり

前窪観音堂の基本情報

| 11番霊場 | 前窪観音堂 |

|---|---|

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 濡れて干す 山路の菊の 露の間に 山も誓へよ 深きまい久保 |

| 宗派 | ― |

| 住所 | さいたま市浦和区木崎5丁目6 |

新秩父札所12番・東泉寺

新秩父札所12番・東泉寺の開創は古く、天長6年(西暦829年)。さいたま市における“古代創建九寺“の1つとされています。新編武蔵風土記稿には、慈覚大師・円仁による開基、玄性により中興開山されたと伝えられる由緒あるお寺です。

新秩父札所12番・東泉寺の開創は古く、天長6年(西暦829年)。さいたま市における“古代創建九寺“の1つとされています。新編武蔵風土記稿には、慈覚大師・円仁による開基、玄性により中興開山されたと伝えられる由緒あるお寺です。

新秩父札所の御本尊は如意輪観音菩薩だけでなく、不動明王(足立百不動・14番札所)、薬師如来(足立十二薬師・4番札所)の三尊を祀っています。

比較的広い境内には観音堂や墓地があり、葬儀場なども併設されています。

東泉寺の見どころ

東泉寺は、聖観世音菩薩立像(本堂内)、菩提樹(薬師堂の墓地内)、阿弥陀三尊図像板石塔婆(薬師堂の墓地内)の3つの市の指定重要文化財を保有しています。

東泉寺は、聖観世音菩薩立像(本堂内)、菩提樹(薬師堂の墓地内)、阿弥陀三尊図像板石塔婆(薬師堂の墓地内)の3つの市の指定重要文化財を保有しています。

画像は、薬師堂の墓地内にある阿弥陀三尊図像板石塔婆と呼ばれるもの。室町時代の中頃、文明3年(西暦1471年)の建立された月待供養塔です。

画像は、薬師堂の墓地内にある阿弥陀三尊図像板石塔婆と呼ばれるもの。室町時代の中頃、文明3年(西暦1471年)の建立された月待供養塔です。

東泉寺の基本情報

| 12番霊場 | 青柳山 普光院 東泉寺 |

|---|---|

| 御本尊 | 如意輪観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 繰り返す 誓いの東も 青柳の 山に輝く 瑠璃の灯火 |

| 宗派 | 天台宗 |

| 住所 | さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目15-3 |

| ホームページ | https://www.urawa-tosenji.com/ |

新秩父札所13番・ 吉祥寺

吉祥寺は、緑豊かで広大な境内の中に、立派な山門や鐘楼、大きな本堂を持つ天台宗の寺院です。御本尊は阿弥陀如来ですが、新秩父札所13番としては十一面観音菩薩を、武州足立百不動尊霊場として不動尊などをおまつりしています。

吉祥寺は、緑豊かで広大な境内の中に、立派な山門や鐘楼、大きな本堂を持つ天台宗の寺院です。御本尊は阿弥陀如来ですが、新秩父札所13番としては十一面観音菩薩を、武州足立百不動尊霊場として不動尊などをおまつりしています。

創建年代は不明ですが、平安時代の前期、天台宗の僧・円仁(慈覚大師)が地蔵菩薩を安置したことをきっかけに開山したと伝えられています。

吉祥寺の見どころ

吉祥寺の魅力は、自然や緑が溢れ落ち着いた雰囲気のある境内、そして、立派な山門や本堂の建築です。特に、山門は江戸時代初期に築造されたもので、さいたま市内最古の寺院建築のひとつとなっています。立派な柱に茅葺の屋根、重厚感に溢れるたたずまいが印象的です。

吉祥寺の基本情報

| 13番霊場 | 宝珠山 吉祥寺 |

|---|---|

| 御本尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 観世音 誓いの道も 広けれど 誰しも急ぐ 駒形の寺 |

| 宗派 | 天台宗 |

| 住所 | さいたま市緑区中尾1410 |

新秩父札所14番・ 中尾堂

中尾堂は、現在、駒形集会場と一体となっています。平日に訪れた際はちょうど地域の集会が行われているタイミングでしたが、お堂の御開扉は閉ざされたままで、御本尊を拝むことはできませんでした。

中尾堂の「十六日念仏供養板石塔婆」(永正15年/1519年)は、市指定の文化財となっていますが、一般公開はされていません。

お堂のすぐ脇には、地蔵尊がまつられています。

中尾堂の基本情報

| 14番霊場 | 中尾堂 |

|---|---|

| 御本尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 中尾堂 花の台の 駒形に 吹き来る風の 浄土なるらん |

| 宗派 | 天台宗 |

| 住所 | さいたま市緑区中尾1389 駒形公会堂内 |

新秩父札所15番・ 中丸桑原堂

中丸桑原堂は、その名前がバスの停留所にもなっていて、そのすぐ近くにあります。平日に訪れた際、お堂の扉は締め切られていました。

中丸桑原堂は、その名前がバスの停留所にもなっていて、そのすぐ近くにあります。平日に訪れた際、お堂の扉は締め切られていました。

地域の集会所でもあるお堂の入口脇には、古い地蔵菩薩との間に挟まれた古い年代の供養塔があります。「大乗妙典六拾六部日本回國供養塔」という文字が刻まれ、年代は宝暦1763年のもの。そして、そのすぐ側には、新秩父札所15番であることが刻まれた石塔もありました。

中丸桑原堂の基本情報

| 15番霊場 | 中丸桑原堂 |

|---|---|

| 御本尊 | 観世音菩薩 |

| 御詠歌 | ありがたや 大慈のうつる きやうちあん 桑原堂と 祈れ大慈を |

| 宗派 | ー |

| 住所 | さいたま市緑区中尾1749 中丸自治会館内 |

新秩父札所16番・ 王林院 観音堂(※廃寺)

16番札所は、現在、廃寺となっています。御本尊の観音菩薩の情報なども、不明となっています。

| 16番霊場 | 王林院 観音堂 |

|---|---|

| 御本尊 | 観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 補陀洛を 移してここに 中尾山 玉の林に 遊ぶ嬉しさ |

| 宗派 | ー |

| 住所 | さいたま市緑区中尾 ※現在は不明 |

新秩父札所17番・ 長覚院

長覚院は、830年(天長7年)、慈覚大師・円仁の開基と伝えられる天台宗の寺院です。新秩父札所の17番霊場として聖観音菩薩を、また、武州足立百不動尊の13番霊場として不動明王をご本尊として祀っています。

長覚院は、830年(天長7年)、慈覚大師・円仁の開基と伝えられる天台宗の寺院です。新秩父札所の17番霊場として聖観音菩薩を、また、武州足立百不動尊の13番霊場として不動明王をご本尊として祀っています。

江戸時代には、寺子屋としての役割を果たし、明治時代の学制とともに現在の浦和市立木崎小学校の前身となったとされています(敷地のすぐに近くには木崎小学校があります)。現在も、長覚院では、座禅・写経・読経などのイベントを定期的に開催するなど、地域の人たちの学びの場としての役割を果たしてます。

平日訪れた際、本堂の扉は閉まっていました。

長覚院の見どころ

長覚院の境内には、六地蔵尊・佛足石・平和観音・涅槃像などの石仏が点在しています。

長覚院の境内には、六地蔵尊・佛足石・平和観音・涅槃像などの石仏が点在しています。

長覚院の基本情報

| 17番霊場 | 西林山 長覚院 |

|---|---|

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 諸共に 長く覚えて とのぶべし 来たり迎へん 弥陀の浄土へ |

| 宗派 | 天台宗 |

| 住所 | さいたま市浦和区領家4丁目20-3 |

| ホームページ | https://www.tendaichokakuin.com/ |

新秩父札所18番・ 相之谷堂

相之谷堂は、住宅街の中にあり、現在、敷地内は、墓地の敷地内にお堂があるのみ。2023年の平日に訪れた際、お堂の扉は閉まり切っていました。

相之谷堂は、住宅街の中にあり、現在、敷地内は、墓地の敷地内にお堂があるのみ。2023年の平日に訪れた際、お堂の扉は閉まり切っていました。

山門には、しっかりと新秩父札所17番の霊場であることが記されています。

相之谷堂の基本情報

| 18番霊場 | 相之谷堂 |

|---|---|

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 山里を 尋ね木崎の 相之谷堂 恵みも深き やつ合いの水 |

| 宗派 | ― |

| 住所 | さいたま市浦和区上木崎7丁目15-10 |

新秩父札所19番・ 正福寺

正福寺は、さいたま市浦和区上木崎にある天台宗の寺院。境内にある鐘楼、花頭窓を持つ本堂が特徴的です。18番・相之谷堂からは、徒歩5分の距離にあります。

正福寺は、さいたま市浦和区上木崎にある天台宗の寺院。境内にある鐘楼、花頭窓を持つ本堂が特徴的です。18番・相之谷堂からは、徒歩5分の距離にあります。

創建年代が不明ですが、江戸時代後期に編纂された『新編武蔵風土記稿』に記載されています。

境内の中にはきれいな平日に訪れた際、ご住職はいらっしゃるご様子でしたが、特に御朱印の対応などを行っている様子はありませんでした。

正福寺の基本情報

| 19番霊場 | 光珠山 無量院 正福寺 |

|---|---|

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 福風の 音に聞きつる 観世音 誓い正しき 寺の涼しさ |

| 宗派 | 天台宗 |

| 住所 | さいたま市浦和区上木崎7丁目19-1 |

新秩父札所20番・ 本地堂

本地堂は、札所19番・正福寺から、徒歩で約10分の距離にあります。

現在は、個人宅が一体になった本堂と墓地となっています。平日に訪れた際、本堂の扉は閉まっていました。

山門の石柱には、新秩父札所二十番であること、そして御本尊である聖観世音の文字が刻まれています。

本地堂の基本情報

| 20番霊場 | 本地堂 |

|---|---|

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 松風や 音高鼻の 本地堂 大慈の誓ひ 漏らさじと聞く |

| 宗派 | ― |

| 住所 | さいたま市浦和区上木崎6丁目21-9 |

新秩父札所21番・ 萬日堂

札所21番・萬日堂は、新秩父札所の中でも最も大きな寺院の1つ・東光寺となっています。東光寺は、JR大宮駅から徒歩約10分弱の距離にあり、都心部にありながらも、大きく立派な山門が特徴的です。

また、“誰でも入れる楽しい場所でありたい”とホームページに書かれている通り、山門には巨大な立像や美しい観音像があり、思わず見入ってしまいます。

平日に訪れた際も、客殿には自由に入ることができ、御朱印をいただいた際は、サービスでお菓子までいただいてしまいました。“お茶も飲んでいってくださいね”と優しく声もかけていただきました。

尚、御朱印は、新秩父札所のものは普段は取り扱っていないとのことで、萬日堂の御朱印をいただきました。

萬日堂の見どころ

山門や客殿では、いくつもの立派な観音像を拝むことが出来ます。山門には、巨大な菩提達磨大和尚像とブッダ釈迦像、現代的で美しいYUME観音像・SORA地蔵像を拝むことが出来ます。

萬日堂の基本情報

| 21番霊場 | 大宮山 東光寺 萬日堂 |

|---|---|

| 御本尊 | 馬頭観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 尋ね来て 御法の庭に 大宮の 恵みも深き 此護る月 |

| 宗派 | 曹洞宗 |

| 住所 | さいたま市大宮区宮町3丁目6 関東91薬師 |

新秩父札所22番・ 天沼観音堂(子易観音堂)

新秩父札所22番・天沼観音堂の開創の歴史は不明ですが、1800年代の江戸時代後期に編纂された「新編武蔵風土記稿」にも寺院としての記録が残されています。

現在は、住宅街の墓地内にあるお堂で、日頃から地元の集会場としても積極的に利用されています。平日訪れた際は無人の様子で、境内も鍵がかかって敷地内に入ることができませんでした。

天沼観音堂の基本情報

| 22番霊場 | 天沼観音堂(子易観音堂) |

|---|---|

| 御本尊 | 子易観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 一心に 参りて拝む 観世音 見沼に響く 天の松風 |

| 宗派 | ー |

| 住所 | さいたま市大宮区天沼町2丁目908 |

新秩父札所23番・ 円蔵院

札所23番・円蔵院は、新秩父札所の中でも比較的大きな寺院の1つです。開創の年代などは不明ですが、開山をした初代住職・法印隆景僧都は1405年(応永12年)に亡くなったとされる記録もあることから、歴史ある古いお寺であることが分かっています。

新秩父札所・23番の十一面観世音菩薩と、明治時代に焼失した24番・宝乗院の如意輪観世音菩薩、2つの札所の御本尊がまつられています。

また、境内には、「午年開扉百観音満願成就」と刻まれた石柱があり、午年開帳の年に、秩父札所・坂東札所・西国札所の百観音すべてを巡礼した記念碑と思われます。

尚、平日に訪れた際、本堂の扉は閉め切られていました。

円蔵院の見どころ

境内には、樹齢約600年とされる大イチョウの木や、樹齢250年と伝えられるシダレザクラがあり、いずれも、さいたま市の天然記念物になっています。春には薄紅の桜や新緑を、秋には黄色く色づいたイチョウを楽しむことができる季節風情に溢れたお寺です。

毎年3月末には、圓藏院 桜茶会が開催され、多くの方が参加されるようです。また、8月14日には、圓藏院 施餓鬼会が行われています。“施餓鬼会”と言えば、本場の秩父札所第1番・四萬部寺でも、同じく8月に“大施餓鬼”が行われ夏の一大イベントとなっていますよね。

他にも、さいたま市指定文化財の円空作観音像・絹本著色十二天画像が、「県立歴史と民俗の博物館」に寄託されているなど、歴史文化的な魅力も多いお寺です。

円蔵院の基本情報

| 23番霊場 | 慈眼山 徳星寺 円蔵院 |

|---|---|

| 御本尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 上津瀬の 清きに勝る 中川の 深き恵みに 浮かぶ下寺 |

| 宗派 | 真言宗智山派 |

| 住所 | さいたま市見沼区中川540 |

新秩父札所24番・ 宝乗院(※現在は、23番に合祀)

新秩父札所24番・宝乗院は、現存していません。御本尊であった如意輪観世音菩薩は、23番・円蔵院に合祀されています。

本堂正面の左右の柱には、24番は如意輪観世音菩薩、23番は十一面観世音菩薩がそれぞれ御本尊として祀られていることが記されています。

宝乗院の基本情報

| 23番霊場 | 蓮華山 宝乗院 |

|---|---|

| 御本尊 | 如意輪観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 尋ね来て 頼みをかけし 上の寺 導き給え 弥陀の浄土へ |

| 宗派 | 真言宗智山派 |

| 住所 | さいたま市見沼区(※23番と同じ円蔵院に合祀されています) |

新秩父札所25番・ 薬師堂(白岡堂)

札所秩父札所25番・薬師堂(白岡堂)は、住宅街の中にある集会場の敷地内にあります。堂内には、薬師如来・釈迦如来・聖観音菩薩の3像が安置され、薬師如来は特に眼病にご利益があるとされ古くから地域の人たちに親しまれてきました。敷地内にはお堂の他に、複数の庚申塔や石仏も並んでいます。

札所秩父札所25番・薬師堂(白岡堂)は、住宅街の中にある集会場の敷地内にあります。堂内には、薬師如来・釈迦如来・聖観音菩薩の3像が安置され、薬師如来は特に眼病にご利益があるとされ古くから地域の人たちに親しまれてきました。敷地内にはお堂の他に、複数の庚申塔や石仏も並んでいます。

薬師堂(白岡堂)の基本情報

| 25番霊場 | 宝性院 薬師堂(白岡堂) |

|---|---|

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 尋ね来て 宝の山の 糸さくら 大慈の誓い たのもしきかな |

| 宗派 | 真言宗智山派 |

| 住所 | さいたま市見沼区御蔵82 |

新秩父札所26番・ 正福寺

新秩父札所26番の正福寺は、さいたま市見沼区蓮沼にある寺院で東武野田線・七里駅から徒歩20分の場所にあります。

新秩父札所26番の正福寺は、さいたま市見沼区蓮沼にある寺院で東武野田線・七里駅から徒歩20分の場所にあります。

寺の創建年代ははっきりしていませんが、『新編武蔵風土記稿』には「新義真言宗、中野村正法院門徒、自在山蓮華院と号す。本尊十一面観音を安す」と記されており、古くから観音信仰が行われていたことがわかります。

正福寺は新秩父三十四ヶ所霊場の一つであると同時に、北足立八十八ヶ所霊場の16番札所にも位置づけられています。さらに、市の有形文化財(彫刻)として指定されている円空作の十一面観音像などを所蔵しており、文化財を通じて寺の歴史的価値を知ることもできます。

塀に囲まれた立派な山門が特徴で、山門の脇には古い供養塔やお地蔵様が並んでおり、その中には、日本百観音霊場の満願供養塔も。

塀に囲まれた立派な山門が特徴で、山門の脇には古い供養塔やお地蔵様が並んでおり、その中には、日本百観音霊場の満願供養塔も。

境内には不動明王像・地蔵菩薩・大日如来の石仏が立ち並び、迫力があります。

境内には不動明王像・地蔵菩薩・大日如来の石仏が立ち並び、迫力があります。

また、大きなイチョウの木が境内にあり、秋には黄葉が鮮やかで、季節ごとの変化を見ることができます。

また、大きなイチョウの木が境内にあり、秋には黄葉が鮮やかで、季節ごとの変化を見ることができます。

正福寺の基本情報

| 26番霊場 | 自在山 蓮華院 正福寺 |

|---|---|

| 御本尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 澄み濁る 身をも隔てぬ 蓮沼に 参る人こそ たのもしきかな |

| 宗派 | 真言宗智山派 |

| 住所 | さいたま市見沼区蓮沼770 |

新秩父札所27番・ 大島堂

新秩父札所27番の大島堂は、もとは住宅地内にあり個人管理となっていました。しかし、現在建物の正面には「新秩父二十七番札所大島堂」と記された札が残されていますが、入口は頑丈な鉄扉で封鎖されており、内部の様子をうかがうことはできません。

2014年に行われた午年総開帳では、この大島堂も御開帳の対象となり、参拝や御朱印の授与が行われた記録があります。ちなみに「午年総開帳」は、12年に一度の総開帳イベント。秩父の本霊場に倣い、この新秩父三十四ヶ所でも午年総開帳が実施されています。ただし、次回2026年の午年総開帳において、この大島堂がどのように扱われるのかは現時点では不明です。

大島堂の基本情報

| 27番霊場 | 大島堂 |

|---|---|

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御詠歌 | あらたなる 大島堂に 尋ね来て 大慈の御手に 結ぶ誓いを |

| 宗派 | 真言宗智山派 |

| 住所 | さいたま市見沼区南中丸289-3(個人の管理) |

新秩父札所28番・ 覚蔵院

新秩父札所28番の覚蔵院は、さいたま市見沼区春岡にある真言宗智山派の寺院です。芝浦工業大学大宮キャンパスの近く、住宅地の一角に位置し、入口の標柱には「新秩父札所廿八番札所」と刻まれています。現在は無住寺となっていますが、院号は海鏡山といい、江戸時代初期に開かれた札所として知られています。

『新編武蔵風土記稿』によると、開山は万治元年(1658年)に没した日雅上人とされます。日雅は比叡山延暦寺で修行を積み、深作地区の「ささら獅子舞」の創始者とも伝えられています。その後、中興の祖・盛範が男獅子や天狗の面を加え、踊念仏や田楽を取り入れた獅子舞を村人に伝えました。現在も「深作ささら獅子舞」として地域に残る伝統芸能の起源です。境内には日雅や盛範の墓もあります。

山門の脇には延宝2年(1674)に建立された馬頭観音の石像があり、江戸時代からこの地に寺があったことを示しています。創建の年代は明確ではありませんが、日雅の没年から江戸時代初期に建てられたと考えられています。

覚蔵院の基本情報

| 28番霊場 | 海鏡山 覚蔵院 |

|---|---|

| 御本尊 | 如意輪観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 曇りなき 海鏡山の あらたさよ 参る我が身を 照らし給えや |

| 宗派 | 真言宗智山派 |

| 住所 | さいたま市見沼区春岡2丁目4-2 |

新秩父札所29番・ 宝積寺

新秩父札所29番の宝積寺は、さいたま市見沼区春岡にある寺院です。『新編武蔵風土記稿』によれば、密庵俊茂が開基、實州参和尚(寛永6年・1629年寂)が開山したと伝えられています。山門には仁王像が構え、訪れる人を迎えます。

境内は広く、四季折々の草花が見られる落ち着いた環境です。十一面観音像を祀るお堂や、市指定有形文化財である「宝積寺板石塔婆」などが見どころの一つとなっています。また、古い石仏も数多く残されており、その中には日本百観音霊場巡り(西国・坂東・秩父)の供養塔も見られます。

この宝積寺は「地域の歴史・文化の道(はるおかコース)」にも含まれており、観音霊場としてだけでなく、地域の歴史や文化を学ぶ場としても位置づけられています。

宝積寺の基本情報

| 29番霊場 | 深作山 宝積寺 |

|---|---|

| 御本尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 有難や 慈悲深作へ 巡り来て 二世安楽を 願ごふ嬉しさ |

| 宗派 | 曹洞宗 |

| 住所 | さいたま市見沼区深作3丁目38-1 |

新秩父札所30番・ 慈眼院

新秩父札所30番の慈眼寺は、さいたま市見沼区の神明神社境内にある観音堂です。神社は見沼代用水東縁に架かる神明橋の近くにあり、周囲は住宅地に位置しています。観音堂は社殿正面の左側に建ち、その前には古い宝篋印塔も安置されています。

神明神社は天照大御神を祀り、五穀豊穣・子授安産・開運隆盛のご利益があるとされています。『新編武蔵風土記稿』には、化政期(1804~1830年)の頃、神明神社が別当として慈眼寺を有していたこと、また慈眼寺が旧深作村にあった覚蔵院の門徒寺であったことが記されています。

札所としては神社の境内に観音堂を設けており、神社の祭神と観音信仰が同じ場に並ぶ点に特徴があります。これは、江戸時代まで一般的であった神仏習合の姿を今に伝える例といえるでしょう。

慈眼寺の基本情報

| 30番霊場 | 大悲山 慈眼寺 |

|---|---|

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 我れ頼む 人の願いを 照らさんと 大慈の山に 朝日差しけり |

| 宗派 | 曹洞宗 |

| 住所 | さいたま市見沼区小深作604(神明神社の境内/小深作自治会館) |

新秩父札所31番・ 観音堂

新秩父札所31番の観音堂は、さいたま市(見沼区宮ヶ谷塔)にあり、外観はお堂というより古い集会所のように見えます。実際、地元の集会所として利用されている場所ですが、よく見ると鐘撞きができる造りになっています。

この観音堂には、さいたま市指定文化財となっている円空作の竜頭観音像があります。円空は江戸時代前期の遊行僧で、全国を行脚しながら数多くの木彫り仏像を奉納しました。これらは「円空仏」と呼ばれ、旧大宮市内では63体が確認されています。

境内の裏手には、小規模ながら多くの古い石仏が並び、信仰の痕跡を見ることができます。『新編武蔵風土記稿』によると、江戸時代の明暦年間(1655~1658)には金光山正谷院(本尊不動明王)と、馬頭観音を安置した観音堂があったと記録されており、現在も「馬頭観世音」「金光山不動尊」の文字が掲げられています。

観音堂の基本情報

| 31番霊場 | 観音堂 |

|---|---|

| 御本尊 | 馬頭観世音菩薩 |

| 御詠歌 | ありがたや 誓を夢に 宮ヶ谷塔 ねさちめも早き 駒の鈴音 |

| 宗派 | ー |

| 住所 | さいたま市見沼区宮ヶ谷塔3丁目178 |

新秩父札所32番・ 新堤観音堂(大円寺観音堂)

新秩父札所32番の新堤観音堂は、東武野田線七里駅から徒歩15分ほどの場所にあります。

新秩父札所32番の新堤観音堂は、東武野田線七里駅から徒歩15分ほどの場所にあります。

地域の集会場として使用されている場所ですが、正面には「観音堂」と書かれた扁額が掲げられています。境内にはお地蔵様が立ち、その背面には享保8年(1723年)の銘が刻まれています。

平日に訪れた際は無人でシャッターが占められており、境内入り口も塞がれていました。

大円寺観音堂の基本情報

| 32番霊場 | 新堤観音堂(大円寺観音堂) |

|---|---|

| 御本尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 嬉しさの 身にも余りて 新堤の 重き願へも 後世は満ちけり |

| 宗派 | ー |

| 住所 | さいたま市見沼区新堤19-2 |

新秩父札所33番・34番 大圓寺

新秩父札所33番・34番の大圓寺は、曹洞宗の寺院で、山号は鷲嶽山といいます。東武野田線七里駅から徒歩3分ほどの場所にあり、長い参道の先には大きな境内が広がっています。境内には、鐘楼堂や観音像なども。

新秩父札所33番・34番の大圓寺は、曹洞宗の寺院で、山号は鷲嶽山といいます。東武野田線七里駅から徒歩3分ほどの場所にあり、長い参道の先には大きな境内が広がっています。境内には、鐘楼堂や観音像なども。

札所33番は陽光殿にまつられる如意輪観世音菩薩、札所34番は本堂にまつられる聖観世音菩薩です。

札所33番は陽光殿にまつられる如意輪観世音菩薩、札所34番は本堂にまつられる聖観世音菩薩です。

大圓寺は室町時代に創建されたとされ、岩付太田氏と深い関わりを持ちます。太田資高やその子の康資の妻・陽光院が開基と伝えられ、寺には太田道灌ゆかりの茶釜「古天明霰釜」が残されています。この釜は陽光院が参拝の際、道灌の位牌に茶をたてるために使ったもので、現在はさいたま市指定有形文化財となっています。

大圓寺は室町時代に創建されたとされ、岩付太田氏と深い関わりを持ちます。太田資高やその子の康資の妻・陽光院が開基と伝えられ、寺には太田道灌ゆかりの茶釜「古天明霰釜」が残されています。この釜は陽光院が参拝の際、道灌の位牌に茶をたてるために使ったもので、現在はさいたま市指定有形文化財となっています。

また、同じく市の文化財には木造聖観音菩薩坐像も指定されています。明治初期には寺の一角に風渡野学校(現・さいたま市立七里小学校)が置かれ、初代校長を務めたのは後に内閣総理大臣となる清浦奎吾でした。歴史的にも文化的にも多くの見どころを備えた札所です。

また、同じく市の文化財には木造聖観音菩薩坐像も指定されています。明治初期には寺の一角に風渡野学校(現・さいたま市立七里小学校)が置かれ、初代校長を務めたのは後に内閣総理大臣となる清浦奎吾でした。歴史的にも文化的にも多くの見どころを備えた札所です。

新秩父札所33番の基本情報

| 33番霊場 | 天神山 |

|---|---|

| 御本尊 | 如意輪観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 後の世も 楽しかれとて この世より 恵みを給ふ 大慈如意輪 |

| 宗派 | 曹洞宗 |

| 住所 | さいたま市見沼区風渡野335 |

新秩父札所34番・大圓寺の基本情報

| 33番霊場 | 鷲嶽山 大圓寺 |

|---|---|

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 御詠歌 | 補陀洛や 心も勇む 法の道 ふと登り来る 縁ある人 |

| 宗派 | 曹洞宗 |

| 住所 | さいたま市見沼区風渡野335 |

新秩父三十四ヶ所観音霊場の地図(MAP)

現存している新秩父三十四ヶ所観音霊場が、どこにかあるか確認しましょう。秩父のような山間部ではなくとも、かなりの距離があるので、歩き遍路ですべて巡る場合は、本場に準じて4日前後はかかります。

まとめ:新秩父三十四ヶ所観音霊場

●画像:さいたま市見沼区を流れる芝川から、大宮方面を望む。秩父の山並みも見える。

●画像:さいたま市見沼区を流れる芝川から、大宮方面を望む。秩父の山並みも見える。

今回は、さいたま市にある新秩父札所三十四観音霊場について紹介しました。

本記事の筆者が各札所を巡ってまず感じたのは、「写し霊場とは言うものの、本場・秩父札所三十四観音霊場との大きな関連性は見出しずらかった」というのが率直な感想です。

本場の秩父札所三十四観音霊場と同じく、曹洞宗のお寺が多く、聖観音菩薩をご本尊としているお寺が多い…といった共通点はあるものの、他には全部で34カ所であること・埼玉県内にあること・霊場ごとに御詠歌があるといった以外の共通点はありません。(このあたりは、まだまだこれから文献を調べる必要がありますね)

しかし、もっとも感激したのは、現代と同じく江戸時代にも、本場の秩父札所三十四観音霊場に強い憧れを抱いてる人が数多くいたのだ…という事実です。秩父から遠く離れたさいたま市の市街地で、“秩父札所”の文字が書かれた石碑を見るのは感慨深いものがあります。

また、新秩父札所を巡っている道中には、見沼の田んぼ・多くの緑地・川のせせらぎなど数多くの美しい風景に出会い、さいたま市の自然の美しさにも気づくことができました。さらに、武甲山など秩父の山並みを見ながら歩ける場所もありました。

みなさまも実際に新秩父札所三十四観音霊場に訪れて、その魅力に触れてみてはいかがでしょうか。この記事が参考になれば幸いです。

\ さぁ、札所巡りにでかけよう /

本場の秩父札所三十四ヶ所を巡る際も、当サイトを参考にしていただければ幸いです。当サイト、「開運!秩父札所巡り」では、秩父札所や、その道中にある観光・グルメ・大自然などの魅力的なスポットを紹介しています。(☞TOPページへ)

本場の秩父札所三十四ヶ所を巡る際も、当サイトを参考にしていただければ幸いです。当サイト、「開運!秩父札所巡り」では、秩父札所や、その道中にある観光・グルメ・大自然などの魅力的なスポットを紹介しています。(☞TOPページへ)